| Les Sabotiers |

|

Sabots et

Sabotiers Origines du sabotOtzi, la fameuse momie

prise sous la neige après sa mort et retrouvée à 3213 mètres d'altitude,

portait des chaussures… et vivait il y a 5300 ans…

En réalité les premiers sabots ne

seraient apparus en Suisse qu’au 15ème siècle, plus précisément entre 1480 et

1520 et se seraient généralisés à partir du 16ème siècle.

Toutefois, les fouilles de Bibracte ont permis de

mettre à jour quelques gouges qui laisseraient à penser que les Eduens savaient

déjà faire des sabots… Sans confirmation. Ils ont connu un rapide développement dans le Nord de

la France puis sont arrivés en Bretagne, en Flandre, aux Pays-Bas, en Rhénanie,

en Moselle, dans les Alpes occidentales puis se sont développés jusqu'au

Danemark. Esclop : (en ancien occitan) viendrait

probablement du latin vulgaire « scloppus » signifiant « bruit sec », à

rapprocher avec le latin classique « sculponeus » signifiant « sabot ». Sandale : serait emprunté au latin « solea »

qui désignait des choses plates, comme une sandale, et qui ne couvrait donc pas

le pied. Soulier : Dans le Jura, le soulier renvoyait à

une notion d’étage ou de toit. Dans Palsgrave (p. 459) : « Je veulx que tu

saiches que je ne daigne pas que tu Bloucquasses mon soulier ». il y a donc

l’idée de fermeture donc d’une certaine protection des côtés à minima. Savates : E. de Chambure nous les signale

comme de mauvaises chaussures. Chausse : Pour E. de Chambure il s’agit de

bas, de vêtement de la jambe et du pied. Chaussure : Comme la chausse, elle semble

couvrir l’ensemble du pied. Escarpins : Capina, dans cette acception,

pourrait se rattacher à escarpin dont l'origine est incertaine et qui est

quelquefois écrit « eschapin » en vieux français.

E. de Chambure nous apprend également que marcher « Ai

lai capine » signifie marcher les pieds nus ou sur ses bas, ce qui

correspondrait à une version « allégée » et « décolletée » du sabot destiné aux

femmes. Le sabotLe sabot est fait d'un

seul tenant. C’est à l'origine une chaussure réalisée en taillant et creusant

un morceau de bois pour que le pied puisse s'y glisser. C’est tout ! A

l’origine le sabot n’a ni pied gauche ni pied droit…

Le sabot est une astuce à lui tout seul ;

la pointe par exemple sert à décrotter la semelle lorsque cela est nécessaire

et ses multiples variantes l’adaptent à toutes les situations (voir plus bas «

Quelques modèles »). En revanche le sabot a un gros défaut, son usure.

L’usage courant le limite à une existence d’environ deux mois. Les sabotiers revoyaient souvent leurs clients… Pied gauche, pied droitAvant d’aller plus

loin, il ne paraît pas inutile de parler d’abord de cette fameuse

différence.

La machine à creuser qui date du début des années

1900, a été inventé en 1841 par un dénommé Durot, ancien élève de l’école de

Chalons (une médaille d’argent -grand modèle- lui aurait été attribuée en 1844

selon les Annales Forestières, tome III de cette même année). Hélas cette

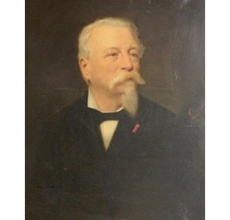

machine si performante fut elle, ne creusait « qu’un pied ». Puis vint Alexis Godillot (1816-1893), sellier comme

son père, il fut le premier à distinguer le pied gauche et le pied droit dans

la fabrication des chaussures et à y porter de nombreuses améliorations de

confort. Toutefois, la date exacte de cette découverte ne

semble pas en être connue. En 1854 il aurait chaussé quelques 100 000 soldats

lors de la guerre de Crimée.

En 1859, après la guerre d’Italie, il aurait été en

mesure de fabriquer la chaussure militaire, le Godillot. Ce sont donc les modifications à la machine de Durot

qui ont été fabriquées puis utilisées au début des années 1900 que nous voyons

encore aujourd’hui. Le sabotierNe pas confondre avec

le savetier dont le métier était de raccommoder les vieilles chaussures.

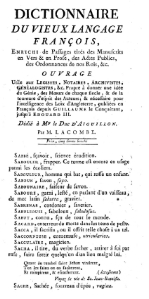

Le dictionnaire du vieux langage français de 1765

précise qu’un « sabrenas » désigne un savetier ou un cordonnier alors que ce

terme s’appliquerait aujourd’hui à un ouvrier travaillant grossièrement.

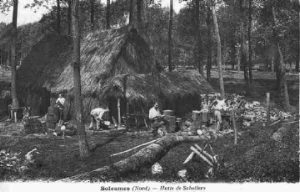

Les sabotiers étaient généralement installés en forêt

ou en lisières de forêts jusqu’à une ordonnance royale de Louis XIV, qui vers

la fin du 17ème siècle, leur interdit d’exercer leur activité à moins d’une

demi-lieue (2 km) de la forêt afin de prévenir tous risques d’incendie.

Dés lors, ils commencèrent, lentement, à installer

leurs ateliers (leurs loges) au centre des bourgs.

Le Morvan a connu beaucoup de sabotiers, comme Alexis

Perrin qui exerçait à Montreuillon (58), décédé en 1967 et dont le fils Michel

a reprit un temps la suite, pendant une dizaine d’années, avant de fermer

définitivement faute d’une activité suffisante, comme Jean Perriau dont la

famille a exercé pendant plus d’un siècle à Roussillon-en-Morvan (71)… et tant

d’autre encore.

Il ne resterait aujourd’hui qu’une douzaine de

sabotiers en France, le Morvan a la chance d’abriter l’un d’eux, Alain

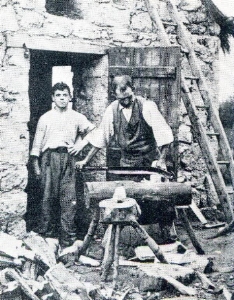

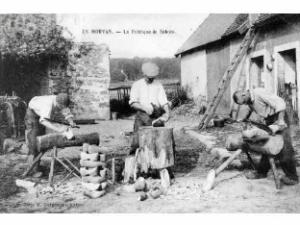

Marchand. Les sabotiers se répartissaient en deux catégories

: - Les planeurs façonnaient l'extérieur du sabot - Les creuseurs en réalisaient l'intérieur Jadis, l’importance de la saboterie avait conduit à la

construction « d’usines » de sabots. Dans un but évident de rentabilité, les ouvriers

étaient spécialisés. Les bucheurs travaillaient à la hache, les pareurs

dégrossissaient au paroir, les creuseurs étaient spécialisés soit dans le sabot

gauche soit dans le sabot droit, et personne (ou presque) ne maîtrisait

l’ensemble. L’artisan sabotier lui, maîtrisait (et maîtrise

toujours) toutes les facettes de la profession. Aujourd’hui il assure même les

démonstrations pour touristes, la tenue d’un magasin, et bien d’autres

activités annexes.

Mais avant que chacun s’attèle à la tâche finale il y

avait déjà pas mal de travail : Rechercher le bois, l’abattre, le débiter, le

préparer… Réaliser des modèles, entièrement fabriqués à la main,

généralement en acacia, un bois particulièrement dur. Ces modèles devaient résister au palpeur qui guide le

travail de la bucheuse destinée à réaliser l’extérieur du sabot et aux

frottements du guide pour la creuseuse. Toutefois, sauf accident, les

modèles duraient longtemps. Le boisLe sabotier cherche de

vieux arbres et de préférence comme l’on dit, en bonne santé. Il choisit les

essences en fonction de ses besoins :

- Du bouleau, du peuplier (en zone humide et pour les

mariniers), du saule, de l’aulne voire du tilleul, du pin, du sapin ou de

l’érable pour les sabots légers, - Du hêtre, de l’acacia, du frêne ou éventuellement du

chêne pour les bons gros sabots solides qui seront utilisés dans les champs

(encore que les 2 derniers aient été évités en raison de leur poids), - De l’orme, du noyer (pour le sabot de luxe) et

quelques essences fruitières telles le poirier, le pommier ou le cerisier pour

des sabots de fêtes, vernis et décorés. Une fois son choix fait, il faudra abattre l’arbre,

l’ébrancher, l’écorcer, le débiter en 1 mètre de longueur puis ensuite recouper

les billes en 3. Là non plus la longueur de 33cm n’est pas due au hasard, elle

correspond à la plus grande des pointures réalisées : le 46 (fillette…) La fabrication et les outilsJuste une petite

précision avant de continuer, le Musée du sabot d'Etang-sur-Arroux est

fermé depuis de nombreuses années déjà... N'essayez pas d'y aller !

Cette précision étant donnée, continuons. Les billes de bois encore vert vont pouvoir être travaillées.

Le sabotier disposait tout d’abord d’un

établi ou « billot » ou même « encoche » du nom de l’encoche aménagée sur

l’établi pour maintenir le sabot, et de nombreuses haches pour « ébaucher » et

« dégrossir » les billes.

Plus récemment, elles seront tout d’abord équarries à

la scie circulaire pour faire des « ébauchons »

Les machines, appelées aussi « machines à copier »,

exécutent ensuite les premières étapes du buchage et du creusage. Enfin, sans la

dextérité du sabotier, il est clair que les machines à elles seules n’exécutent

pas grand chose… - La bucheuse (ou tailleuse) est équipé d’un palpeur

qui suit les contours du « sabot modèle », un gabarit, et taille la bille

située à côté suivant le modèle. Il existe des bucheuses simples équipées d’un

inverseur permettant de fabriquer le deuxième sabot en miroir (depuis Monsieur

Godillot nous n’avons plus deux pieds gauches…) ou double, tournant en sens

inverse, fabriquant les sabots gauche et droit en même temps.

- La creuseuse fonctionne sur le même principe a une

légère différence près : le palpeur, généralement situé au milieu, est guidé

manuellement par le sabotier dans le creux du « sabot modèle », le mouvement

imprimé par le sabotier est alors reporté sur deux cuillères destinées à

creuser les sabots gauche et droit… D’où l’importance de la dextérité du

sabotier.

- Avant la machine, le creusage, aussi appelé

encochage ou curage était fait à la main, avec la gouge, la vrille ou la

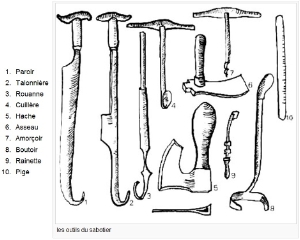

tarière. - Le Paroir, une grande lame attaché à l’établi par un

crochet, est utilisé pour préparer et affiner les contours du sabot, talon,

semelle et pointe. La fixation d’un côté sur l’établi permet un redoutable

effet de levier. Il parait que dans certaines contrées, un sabot qui

avait été percé par un mauvais coup de paroir était immédiatement jeté au feu

car c’était par ce trou que s’en allait l’esprit du sabotier… - La cuillère, une sorte de ciseau à bois permet

d’affiner les côtés internes du sabot. Et si l’apprenti avait trop creusé le côté, il ne

manquait pas de s’entendre dire par le patron : « On voit la chèvre qui est

dans le champs ». - Le boutoir, est également une sorte de ciseau à

bois, il sert à évider la partie interne antérieure du sabot. - La rouanne permet de d’achever le creusement du

sabot dans toute la partie couverte, entre la pointe et le coup de pied. Intervient alors un séchage qui dure de 3 à 6 mois

après lequel chaque sabot sera retravaillé. Pas question d’un séchage trop rapide qui risquerait

de fragiliser le sabot. Outre ses mains habiles, le sabotier utilise ses

oreilles. Lorsque les sabots sont secs ils « sonnent » aigu, lorsqu’ils sont

humides ils « sonnent » grave. Magique ? Quoi que ! Dans certaines régions les

sabotiers maintenaient en permanence un feu de copeaux sous les sabots afin de

les sécher, de les « fumer » et de les « teinter ».

Viendront ensuite les finitions, ponçage, teinte, pose

puis réglage de la bride mais aussi et surtout, la vérification de la pointure

avec des piges et des réglettes (graduées ou pas…) etc… La décoration se fera à l’aide d’un autre outil, la

reinette, sorte de ciseau à bois à porte-lame courbe permettant les sculptures

à la surface du bois.

Si le sabot n'est pas réellement fabriqué sur mesure

pour chaque client comme il se dit, il est essayé, retouché et adapté

après essais chez le

sabotier. Le sabot aujourd’hui :Dans la première moitié

du 20ème siècle, le sabot était porté par la grande majorité des

morvandiaux.

A regarder cette photo de classe de 1929 de l’école de

hameaux des Settons (« Ma p’tite école »), vous ne pourrez que constater le

nombre d’enfants, garçons ou filles, ainsi chaussés et qui parcouraient leurs 4

ou 5 km quotidiens pour se rendre en classe.

Il y a encore quelques dizaines d'années, beaucoup de

Morvandiaux portaient encore des sabots. Leurs utilisateurs les considéraient

toujours comme des « chaussures » pratiques et confortables. L'épaisseur du

bois permettait de s’isoler du froid et de l'humidité et la largeur de la

semelle l’empêchait de s'enfoncer dans la terre humide, même si parfois hélas

ils y restaient collés... En 1947, année de création de son entreprise, le

sabotier de Gouloux (Nièvre) aurait produit jusqu'à 100 000 paires de sabots.

En 2016, seulement 1 500. L'artisanat du sabot « tout fait main » a

véritablement décliné au 20ème siècle. L’arrivée des machines à tailler et creuser avait

largement contribuée à la diminution de l’emploi dans cette branche et le coup

fatal a sans doute été porté après la seconde Guerre mondiale avec l’apparition

de la botte en caoutchouc. Porter des sabots aujourd’hui n'est certes plus

d'usage. Il n’en demeure pas moins que notre sabotier morvandiau perpétue ce

savoir-faire. Alain Marchand fabrique toujours des sabots. Toutefois ses

clients ont changé de visages, ce ne sont plus les morvandiaux de souche qui

viennent au magasin mais les touristes qui les achètent comme souvenir du

Morvan, des sabots qui seront accrochés au mur et n’en descendront que pour

quelques fêtes ou déguisements.

Les sabots sont pourtant encore largement utilisés,

mais les nouveaux matériaux qui les constituent prennent la place du bois…

Caoutchouc, plastique et surtout Croslite… avec une grande variété, des plus

luxueux aux plus simples, des plus esthétiques par leurs formes ou leurs

dessins aux plus spécifiques et pratiques dans certains usages. Les KroumirsC’est quoi çà ?

En 1852, les dénommés Pierre et Joseph Soussial,

originaires de Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne) et cordonniers de leur

état, ont été déportés suite à la révolte contre Louis-Napoléon Bonaparte. Pierre Soussial fut déporté en Algérie, dans un

village de Kroumirie proche de la frontière tunisienne. Les Kroumirs, habitants de cette contrée, avaient très

mauvaise réputation et se voyaient imputer tous les méfaits possibles : Rapines

des Béni Merzem, des Ouled Sebira, des Ouled Embarkem… Tous les voleurs de la

frontière étaient regroupés sous ce nom générique. Pierre Soussial s'intéressa à la manière dont était

traitée la basane, le cuir de mouton dont on faisait des babouches. A leur retour à Miramont après avoir été graciés,

Pierre et son fils Joseph se lancèrent dans la fabrication de ces chaussons

avec l’idée de les destiner à remplacer la paille ou le foin dans les sabots de

bois. Excellente idée ! Ces chaussons ont été baptisés « Kroumir » en souvenir

de la région ou Pierre Soussial fut déporté. Le petit-fils, Joseph, du même prénom que son

grand-père, transforma leur atelier en véritable usine. Destinés initialement aux paysans, ces chaussons

convainquirent l'armée, les mineurs, les cheminots. La modernisation de l’usine permit d’augmenter la

production et de multiplier les modèles. Des transfuges de l'usine Soussial créèrent leur

propre atelier au point que le bourg compta une trentaine d’ateliers offrant

des centaines d'emplois. Hélas, la crise de la chaussure, le libre-échange, les

importations et les prix de nouvelles matières premières eurent raison de cette

activité. L'usine Soussial fut reprise par l’entreprise Housty

mais fut détruite dans un incendie en 1970. C’est à cette époque que les « vrais » Kroumirs ont

commencé à disparaître, remplacés par des chaussons en feutrine, assez jolis,

parfois brodés, mais sans rapport avec la qualité de leurs ancêtres.

Impossible aujourd’hui de trouver des Kroumirs en

feutrine, encore moins des vrais ! Au mieux vous trouverez des « chaussons »

pour bottes et sabots à usage "professionnel", en jerzey,

légèrementen fourrés et fabriqués industriellement, ou plus 'personnels"

avec 50% polyester et 50% coton, mais n’appelez surtout pas cela des

Kroumirs. En souvenir, une « ruelle du Kroumir » se trouve à

Miramont, entre la rue de Martignac et le boulevard Jules Ferry. Si vous voulez lire l'histoire de la famille Soussial, cliquez ICI. Les sabots pendant les guerresEn 1870 :

Il ne semble pas être question de sabots. En revanche, un tirage au sort permettait de décider

si les appelés devaient être enrôlés dans « l’active » ou dans la « mobile »

qui venait d’être créée. Dans le second cas ils étaient alors équipés par «

l’administration civile » (généralement la ville) et la qualité des fournitures

faisait que les soldats portaient des chaussures avec des semelles en carton…

(entre autres…). Mais où sont tous les Godillots que Monsieur Alexis

était capable de fournir en 1859 ? Le sabot n’aurait peut-être pas été pire… En 14-18 : Les soldats ne portaient visiblement pas de sabots

lors de la Grande Guerre. Nous n’aurons pas trop de problème à parler des

chaussures, pour le reste, toute la stupidité des « chefs de guerres » de

l’époque est présente. En 1914, il fallait "se

montrer héroïque et avoir du panache pour aller vers la mort. C’était pour la

gloire de la Nation. Il ne fallait pas de tenues camouflées c’était faire

preuve de lâcheté." Etc… Passons… Donc lors de la première guerre mondiale, les soldats

portaient des brodequins, le modèle 1912 était utilisé (qui découlait paraît-il

des expériences menées depuis 1903…). Ils ont ensuite été modifiés : en 1915 pour les rendre

plus étanche, en 1916 par l’ajout d’un rivet de renfort pour les rendre plus

solide, en 1917 par un rehaussement de la tige pour mieux tenir la cheville…

(et ils avaient mené des expériences ?) Le brodequin réglementaire ne disposait pas de rivets

de renfort sur le quartier ni de soufflet sur la languette mais avait des

semelles largement cloutées. Mais qu’importe, le soldat avait le droit d’avoir ses

propres brodequins. Eh oui ! Le règlement prévoyait même de les rembourser sur

la base du prix du brodequin réglementaire, soit environ 8frs (un peu moins de

30 euros). En fait, peut importait, tout était bon, y compris les

bottes de l’ennemi. Pour illustrer cet aspect rappelons que le 13 juillet

1914, il y eut au Sénat une discussion sur un projet de loi. Charles Humbert

(1866-1927), sénateur de la Meuse, se lance dans un terrible réquisitoire « contre l’état d’impréparation militaire dans lequel se

trouve la France » et précise que « si demain

nous avions la guerre, nos fantassins partiraient avec une paire de chaussures

aux pieds et une demi paire dans le sac, constituée par des godillots

confectionnés il y a trente ans et reconnus inutilisables ». En 39-45 Les sabots n’étaient pas utilisés en 14-18, ils ne

sont donc pas plus en 39-45. Pour la petite histoire, les "buckle boots"

(chaussures à boucles) qui deviendront les célèbres « Rangers » n’ont remplacé

toutes les chaussures de l’armée américaine qu’en juillet 1944. En France elles sont venues un peu plus tard. Des pieds aux lèvres…A manger…

Tout comme Pierre Soussial, Auguste Redon, apprenti

pâtissier de son état, était allé en Kroumirie, mais pas en déportation, pour

son service militaire d’où il revint en 1895. Très observateur lui aussi, il s’intéressa aux

confiseries orientales et à son retour inventa cette spécialité, un bonbon

composé d’une pâte d’amande trempée dans un bain de sucre d’orge au

chocolat. Le Kroumir sucré était né, baptisé lui aussi en

souvenir de cette redoutable tribu. Et à boire… Un jour, Jean Marie Bulliot, marchand de vins à Autun et père de Jacques Gabriel Bulliot (bien connu pour être l’initiateur des fouilles archéologiques du Mont Beuvrey à partir de 1860 qui ont permis de découvrir Bibracte, la capitale des Eduens), invita les galvachers vendangeurs de passage en sa ville, à se rafraîchir du vin d'une feuillette tombée à terre. Dédaignant les paniers de verres qu'on leur apportât, les galvachers se servirent de leurs sabots pour boire.

Utile et pratique le sabot… Le Guiness-Book2,5 tonnes et 3,80

mètres de long,

Il est à Gouloux, dans le Morvan. Il a été homologué en 1989 par le Guiness-Book des

records et a été réalisé par Alain Marchand, sabotier à Gouloux. Le séquoia géant dans lequel il a été sculpté venait

de la Bresse. Il mesurait 45 mètres de haut (dont un beau tronc de 20 mètres)

et pesait 18 tonnes. Pour le réaliser Alain Marchand a taillé le tronc à la

tronçonneuse, à la hache, à l'herminette, pour terminer au papier de verre, le

tout en une quinzaine de jours seulement ! Ce même tronc a également servi à sculpter le bœuf qui

se trouve en face, dans un remarquable travail à ferrer, le tout à côté de la

saboterie. Quelques modèles et sabots particuliers Quelques formes de sabots Les sabots du contrebandier, sans doute la plus originale de toutes les formes. Le talon se trouve devant pour tromper gendarmes et douaniers… Pour faire croire que vous arriver alors que vous partez (et parfois le contraire…). Chose extraordinaire, on en trouve encore facilement, même sur un célèbre site de vente en ligne…

Les sabots de Denver, du nom de la ville des

USA (Colorado), utilisé comme antivol de voiture par les particuliers mais

aussi beaucoup plus subtilement par les services de police pour… immobiliser un

véhicule gênant. Les socques à la forme très curieuse

Les sabots suédois, à dessous bois, semelle caoutchouc et dessus cuir fermé Les Galoches, avec semelles bois et un dessus cuir, se rapprocheraient des sabots suédois.

Les sabots Croslite, réalisés à partir d’une

résine à cellules fermées et antimicrobienne qui n’est ni du plastique ni du

caoutchouc. Ils sont les chouchous des milieux hospitaliers (bien que contestés

par certains pour les risques de pénétration microbienne par les trous…) et

font un tabac dans l’habillement (féminin). Les sabots d’hiver, à dessous bois, semelle

caoutchouc et dessus cuir fermé mais agréablement garnis de laine ou de

fourrure Sans oublier l’imagination débordante des hommes… - La torture du sabot de bois, une méthode de torture

qui aurait été utilisée par le Parti communiste chinois pour persécuter les

dissidents. Ce sabot aurait mesuré de 50 à 80 centimètres de longueur, 30 à 50

centimètres de largeur pour 10 à 15 centimètres d'épaisseur. Son poids aurait

été compris entre 20 et 60 kilos et il aurait été percé de deux trous en son

milieu pour les pieds. La victime ne pouvait naturellement pas se mouvoir, si

ce n’est en rampant, et ne pouvait rien sans une aide extérieure. - Mais les sabots ne manquaient pas non

plus d’être arrangés, généralement par leurs propriétaires, en fonction de

certains usages bien précis. Ainsi pouvaient-ils être munis de montants en

toile de voile huilée (pour les marins bretons), de montants métalliques (pour

les ouvriers sidérurgistes), de patins pour marcher dans la neige, de crochets

plante-échalas (pour aider les vignerons à ficher en terre les tuteurs des

vignes), de crochets pour monter aux arbres (c’est encore le principe pour

certains électriciens de réseaux) et les jardiniers avaient pour habitude de

clouer une planchette sous les semelles pour travailler dans les potagers.

La révolte des sabotiersEn raison des dépenses

colossales consécutives à la guerre franco-espagnole (1639-1659) et à la Fronde

(1648–1653), le cardinal Mazarin procéda de manière assez malheureuse à

quelques manipulations monétaires.

Cette affaire, le retrait des Liards, pièces de monnaie de faible valeur (environ 3 deniers, à cette époque un œuf valait 14 deniers), eut pour conséquence de mettre à mal les maigres économies des paysans et de déclencher des agitations en province. L’une d’elle eut lieu en 1658 en Sologne, plus connue sous le nom de « révolte des sabotiers ». Quelques gentilshommes craignant pour l’annulation de

certains récents anoblissements rejoignirent la mobilisation. La révolte fut

matée, des paysans pendus et le marquis de Bonesson décapité le 13 décembre

1659. Le sabotageLe sabotage n’a aucun

rapport avec le travail du sabotier.

En réalité, il semblerait que ce mot vienne des débuts

de l’ère industrielle où il suffisait qu’un ouvrier jette l’un de ses sabots

dans un engrenage pour stopper une machine et donc une production. Toutefois, cette explication tiendrait plus de la

légende que de la réalité puisque aucune source fiable n’en apporte la preuve

(en même temps, un bon saboteur se doit de rester discret). Saint René remplace Saint JacquesSi l’on en croit l’un

des rares documents traitant du sujet, découvert dans un extrait de texte

d’Alphonse Certeux (1834-1904, Membre de la Société historique algérienne et

membre de la Société d'agriculture d'Alger), publié dans la « Revue des

Traditions populaires » de 1893, ce remplacement daterait des années 1850.

Il aurait eut pour cause le déclin de l’industrie de

la saboterie dont les membres auraient accusé saint Jacques, leur saint patron

de l’époque. Humour grinçantOn ne met pas de la

paille ou du foin dans les sabots mais de la paille ET du foin… pour

reconnaître la gauche de la droite…

Si cela est resté comme une aimable plaisanterie,

c’était en réalité une verte critique portée par Séverine, écrivain,

journaliste et féministe, lorsqu’en 1910, elle commenta ainsi la prescription

de la loi électorale qui interdit à la femme l’entrée du Parlement. En parlant de l’homme qui lui avait le droit de vote

elle écrivait (extrait) : « Cet ignorant qui ne sait ni

lire, ni écrire, si incapable de distinguer sa droite de sa gauche qu’au

régiment ses chefs feront garnir différemment ses deux sabots, et que les

mouvements s’exécuteront au commandement : Paille ! Foin !… Paille ! Foin ! Cet

ignorant est électeur… Mais la femme réputée inférieure à tous ceux-là, n’a

d’emploi que comme contribuable ; qu’un devoir : celui de payer ; qu’un droit :

celui de se taire ». Avoir les deux pieds dans le même sabotPas question bien sur

d’essayer de mettre les deux pieds dans un même sabot, même du temps où il

n’y avait pas de pied gauche ou de pied droit, la situation étant si

inconfortable qu’elle est… totalement impossible.

Cette expression ne remonterait qu’au 20ème siècle,

époque où l’usage des sabots était déjà en forte régression, ce qui laisserait

à penser qu’elle en est bien antérieure. Les significations en sont simplement, être

embarrassé, incapable d'agir, passif ou sans initiative. Paroles et musiqueLe

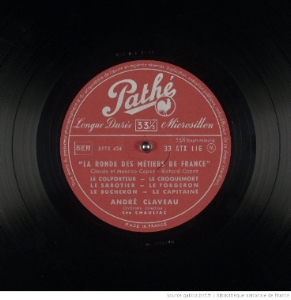

Sabotier

Cliquez sur l'image ci-dessous pour écouter une interprétation de 1956, la ronde des métiers de France, Par André Claveau (17/12/1915 - 04/07/2003) Version intégrale mais de piètre qualité  Ou Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter un extrait sonore sur Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8803233j/f2.media Paroles du Sabotier De l'aube au soleil couchant Dans sa vieille échoppe Le sabotier, bon enfant, Pousse la varlope Et tous les gars du pays formant le quadrille Dans un bruit de sabots qui monte dans la nuit Font danser les filles, font danser les filles Et dansent toujours Le sabotier besogneux Marquant la cadence Fait la nique au violoneux Qui conduit la danse Et jaillissent, fins et doux, copeaux en dentelle Mais le bruit des sabots meurtrit son cœur jaloux Et faute sa belle, et faute sa belle Et danse l'amour Le sabotier malheureux Sans repos ni trêve Une flamme dans les yeux Contemple son rêve Il a perdu son amour en ce jour de fête Et le bruit des sabots qui vont dansant toujours Sonne dans sa tête, sonne dans sa tête Et sonne toujours Quand le soir de la Saint-Jean Fit monter la flamme Du brasier qui des amants Unit corps et âmes Il s'y jeta ricanant, cœur inconsolable Mais le bruit des sabots martèle chez Satan Le sabotier du diable {x3} PoésieLA

FIANCEE DU SABOTIER

J'avais choisi pour bien l'aimer, Viens que je t'aime, douce aimée ! Une mignonne, une demoiselle. J'allais souvent la voir chez elle. J’ai pour venir te fréquenter, Viens que je t'aime, douce aimée ! Usé trois paires de mes sabots. Pour toi je prenais les plus beaux. Voici le temps que les pommiers, Viens que je t'aime, douce aimée ! Comme ta robe sont blancs et frais Pourquoi ne pas nous marier ? 0 mon ami, je t'attendais Viens que je t'aime, douce aimée, Avec mon âme, avec mon premier, Mon tout premier, mon vrai baiser. J’ai découvert dans mon verger, Viens que je t'aime, douce aimée ! Près de notre arbre un coin plus secret. S'il te plaît bien, je serai gaie. Jeune homme êtes-vous insensé ? Viens que je t'aime, douce aimée ! Pour ma fille, c’est de beaux messieurs Avec des montres que je veux. Vois-tu croquant, ces trois sentiers ? Viens que je t'aime, douce aimée ! Prends en hâte celui du milieu, Car il t’éloignera le mieux. Madame soyez pardonné ! Viens que je t'aime, douce aimée ! Maman tu parles bien durement. Je serai morte dans un an Morte au milieu des fleurs de mai Viens que je t'aime, douce aimée ! Jusqu’à ma tombe mère cruelle Me suivront les roses nouvelles Au coin le plus ensoleillé, Viens que je t'aime, douce aimée ! Prenez peine de m’enterrer Je rêverai du mois de mai. Face au grand ciel j’y rêverai Viens que je t'aime, douce aimée ! De tes paroles bon sabotier, Et de mon pauvre amour blessé. L’été, l’hiver pourront passer, Viens que je t'aime, douce aimée ! Printanière toujours la même Je t’aimerai puisque je t’aime A mon flanc droit vous placerez Viens que je t'aime, douce aimée ! Un bouquet rouge pour mon amour. Pour ma douleur trois bouquets noirs. Les noirs seront de blanc cerclés Viens que je t'aime, douce aimée ! Et le dimanche les jeunes gens Parfois y viendront en pleurant. Puis te diront Amis ornez Viens que je t'aime, douce aimée ! Ornez la tombe de la plus belle Qui soit morte d’amour fidèle. Et moi j’irai l’y fréquenter Viens que je t'aime, douce aimée ! Au crépuscule, avec mes sabots. Pour toi je prendrai les plus beaux. Si je le puis, j’inventerai Un chant très simple pour m’égayer Viens que je t'aime, douce aimée ! Et pour que tous puissent t’aimer. Armand ROBIN (écrivain français 1912-1961) Sources documentaires- Documentation

personnelle

- Joseph Bruley : Morvan cœur de France - Françoise Bourdon : Le bois de lune - Vents du Morvan Sites de sabotiers - Saboterie Marchand (58) : http://www.saboterie-marchand.com/ - Sabotier du Jura (39) : http://www.sabotierdujura.com/ - Sabotier de St Jean d'Assé (72) : http://autrefois-les-sabots.e-monsite.com/ Autres sites - Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque

Nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ - Un site consacré aux sabots : http://autrefois-les-sabots.e-monsite.com/ |