| La plèchie |

|

Plessie ou plèchieC’est la même chose,

mais « plèchie » c’est du patois !

DéfinitionC’est une haie vive

formée avec des tiges ou des branchettes (brandies) d'arbres entrelacées.

« Dans quelques parties du

Morvan, les « plèchies » parsemées de hêtres séculaires que la cognée a forcé

de courir dans tous les sens comme d'énormes serpents offrent au regard

d'admirables monstruosités végétales. »

« Chacun doibt ung jour pour

faire Plessez autour son château. » OrigineL’origine de la plèchie

remonte probablement à la nuit des temps.

Les chasseurs-cueilleurs se sont converti à

l’agriculture et à l’élevage il y a fort longtemps, au cours de cette longue

préhistoire.

Tout comme aujourd’hui, les premières clôtures étaient destinées autant à parquer le bétail qu’à protéger les maigres cultures. Suivant les lieux et surtout selon ce dont on

disposait, il s’agissait de haies de pierres ou de haies sèches (ou haies

mortes) faites de branchages diversement assemblés et tressés. Avec ces dernières, le problème était, outre la moindre résistance au temps, la grosse consommation de bois dont on avait également besoin ailleurs, pour le feu notamment. On ne sait qui en eut l’idée ni quand exactement, mais les haies vives sont apparues. Dans ses « Commentaires sur la guerre des Gaules » (De

Bello Gallico -58 à –51), Jules César rappelle que les « Nerviens », peuple

gaulois du Nord-Est de la Gaule, utilisaient des haies défensives, des «

Saepes » (du latin saepio : cloturer).

« … les Nerviens, n’ayant qu’une cavalerie sans valeur…, avaient depuis longtemps recours, afin de faire obstacle à la cavalerie de leurs voisins, dans le cas où ils viendraient faire des razzias chez eux, au procédé suivant : ils taillaient et courbaient de jeunes arbres ; ceux-ci poussaient en largeur de nombreuses branches ; des ronces et des buissons épineux croissaient dans les intervalles si bien que ces haies, semblables à des murs, leur offraient une protection que le regard même ne pouvait violer… » Si ce n’étaient pas des plèchies, il faut bien convenir que cela y ressemblait terriblement ! Dans son « Glossaire du Morvan (1878), Eugène de Chambure nous révèle que des traces écrites remonteraient au moins au 11ème siècle. : « Pleissa se montre dès le

XIème siècle dans la basse-latinité .

En bas latin, plessiare,

plessare, joignait le sens de coucher une branche à celui de plier. Tous les

patois ont un terme pour exprimer l'idée du « plessage » des bois.

L'action de fléchir, de

coucher, d'entrelacer les branches d'arbres pour clôture a donné naissance à

un assez grand nombre de mots dont les formes variables, suivant les

dialectes, se sont conservées dans les noms propres et dans les noms de

lieu.

Les familles appelées Plessis

ou Plessier sont très nombreuses et il n'y a peut-être pas de contrée où l’on

ne trouve des châteaux, des maisons de campagne, des bois, des prairies,

etc., nommées le Plessis, le Plessier, etc.

Dans la Nièvre seulement je

trouve quatorze localités, ainsi désignées.

L'une d'elles, « les

Plessiers », dans la commune de Lucenay-les-Aix, est appelée en 1231 Xemus de

Plexum seu Plassiacum.

Une autre, « le Plessis »

près de Nevers, est en 1293 Domus dou Plasseiz ;

Plessiacum en 1331.

« Le Plessis », lieu détruit

entre Moulins-Engilbert et Châtillon, était écrit en 1311 Plasseium, en 1322

Plaisseyum.

On peut consulter sur ce mot

Ducange à Plassetum, Plaxetum, Plecticium, Pleisseicium, Plesseium,

Plessiacum, Plexicium.

Les variétés plessa, pleissa,

plesses, se montrent fréquemment dans les manuscrits du XIIème siècle.». Plus près de nous, nous trouvons « des traces de

pléchies » dans les écrits d’Alfred Guillaume (l’Ame du Morvan) :

Ein tor de force... et de béte (Un tour de force… et

de bête) :

- « lai vaiche qu'étot de

trébin lai pus forte, le mâtrîyot ; maugré lu, ille le poussot dans lai

pléchie. » (la vache qui était de loin la plus forte, le dominait ; Malgré lui elle le poussait dans la haie.) - « N. de D... de veille gairce ! Te voués bin que la vaiche me fout tôt le temps dans lai pléchie ! » (N de D… de vieille garce ! Tu vois bien que la vache me fout tout le temps dans la haie ! ») La fête au village :

- « Tenez… Quoué que c’ot que

c’t’ouyais de pléchie ?… Vous le connaissez-ti vous-z-autes ?… Quoi qu’à vint

feurber por d’iqui ?… » (Tenez… Qu’est-ce que c’est que cet oiseau de haie ?… Vous le connaissez-vous autres ?… Qu’est qu’il vient chaparder par ici ?…) Étymologies et différence entre brosse et pléssieEugène de Chambure

(toujours lui), nous apprend également que :

(Accès direct au Glossaire d'Eugène de Chambure sur ce

site : ICI) « Beaucoup de mots qui ont été français et à ce titre usités pour la désignation d'un champ, d'un pré, d'un bois, sont depuis longtemps sortis de la langue usuelle ou y ont pris une acception détournée qui les défigure, mais ils se sont maintenus, plus ou moins intacts, dans les campagnes avec leur sens primitif On les retrouvera donc là

comme des contemporains toujours prêts à déposer en faveur de la véritable

origine. »

Pour sa démonstration, il utilise 3 mots dont « chaume » qui n’est pas particulièrement utile ici mais que je laisse en hommage à l’auteur : « Prenons pour exemple les trois mots « brosse, plessie, chaume », si fréquemment inscrits sur nos registres cadastraux. Brosse : Chez nous c’est la haie vive

qui forme la clôture des héritages. Elle arrête le bétail parqué dans les

pâturages. La relation entre cette brosse et l'instrument garni de crins avec

lequel on nettoie les vêtements saute aux yeux de l'observateur.

En effet la haie sans cesse

broutée par les animaux présente au regard une série de pointes végétales qui

rend parfaitement compte de la métaphore. D'un autre côté les allures

vagabondes du troupeau errant le long de ces clôtures vivantes peuvent

expliquer aisément le verbe brosser qui, dans l'ancienne langue, signifiait

rôder dans les halliers, dans les buissons, et qui dans le langage

particulier des chasseurs sert encore à indiquer une course à travers bois.

L'anglais to brush, dérivé du

primitif brush, brosse d'habit et broussaille, s'emploie également dans le

sens de raser, de passer rapidement. L'adjectif brushy, hérissé, répond à

l'idée de chose pointue qui est dans l'étymologie du mot.

Plessie : De brosse à plessie la

transition est facile puisque ces termes sont absolument synonymes, indiquant

tous deux le même objet considéré dans un état différent. La haie livrée à

elle-même, c'est-à-dire munie de tout son appareil végétal de tiges et de

pousses, est la brosse proprement dite; elle devient une plessie (plèchie en

patois) lorsque les brins un peu forts ont été à demi fendus avec la serpe

ou la cognée de manière à pouvoir se courber, se coucher horizontalement.

Par extension les deux mots ont été usités l'un pour l'autre et ont servi

concurremment à désigner toutes les haies vives de la contrée qu'elles

enguirlandent si gracieusement.

Il y avait des « plesseurs »

comme aujourd'hui encore dans le Morvan. Ces ouvriers

étaient chargés du soin des clôtures vives. Quant au verbe plesser,

tiré directement du latin « plectere », il a disparu comme le

substantif, son dérivé. Il n'en reste que le terme d'anatomie «

plexus ».

Chaume : Passons au mot chaume qui ne

nous est pas moins familier et qui n'existe plus en français sous sa forme

féminine et avec la signification que nous lui donnons.

Dans notre région une chaume

est un terrain gazonné, ordinairement de mauvaise qualité. Une lande, un

pâquis communal. Les anciennes coutumes font souvent mention de ces

chaumes-là.

Sous le nom de

Hautes-Chaumes, et avec une fertilité beaucoup plus grande, elles forment le

couronnement verdoyant des ballons vosgiens.

Dans le Jura les Chaumes sont

des montagnes à pâturages. L'idée de gazonnement s'attache si bien au vocable

que nous en avons tiré un verbe « chaumer, achaumer », qui renferme

exactement le sens de gazonner. Une terre « achaumie » est une terre où

l'herbe a poussé plus ou moins drue. En français le chaume est tout autre

chose. C'est ou l'éteule qui demeure dans le champ après la moisson, ou

la paille de seigle que nous appelons « glui » et dont on se sert pour la

couverture des toits dits de chaume. » Rectification d’une étymologie erronéeEugène de Chambure ne

laisse rien passer et a le coup de plume acéré.

La pléchie c'est sérieux, ce n'est pas fait pour

embellir ! « Monsieur L. Delisle définit un plessis dans son étude sur les Classes agricoles en Normandie, (p. 346) : « Une portion de bois ou

forêt fermée par une clôture de bois vif dont les branches s'entrelaçaient.

»

Cette exacte définition met à

néant l'erreur de Ménage, de Puretière et de la plupart des lexicographes qui

expliquaient la dénomination de Plessis ou Plessier en disant que le lieu

avait été ainsi nommé à cause des bois qui servent d'ornement et

d'embellissement aux maisons.

Camden dans sa description de

la Bretagne est parti de ces fausses notions pour dériver ridiculement

plessis de placere, plaire, et non de plexus, plectere, plier, entrelacer,

qui a donné au français le terme d'anatomie plexus, entrelacement de

diverses branches de nerfs. »

Il a également quelques doutes quant-aux compétences des prétendus spécialistes… « Voilà donc trois mots (brosse, plèchie et chaume) essentiels à l'étude des cartes topographiques, trois mots qui manquent à nos dictionnaires et qui seraient à jamais perdus si les patois ne les avaient pas recueillis avec beaucoup d'autres de même nature. Ainsi on peut affirmer que la confection d'une légende territoriale de la France, à la fois exacte et complète, demeurera impossible tant qu'on n'aura pas pénétré au fond des idiomes provinciaux. Quoi qu'il en soit de tous ces aperçus sur les services que les patois pourraient rendre à la philologie, il n'en est pas moins vrai qu'à leur source même ils ne sont guère en faveur. L'auteur d'un travail quelconque sur le parler rustique de son pays se trouve le plus souvent aux prises avec cette interpellation un peu moqueuse : A quoi sert le patois, pourquoi tant de labeur pour un si mince objet ? Répondre avec Charles Nodier que les patois sont faits pour nous dédommager du bon français qui se fabrique aujourd'hui serait peine perdue. Nous ne le voudrions pas croire tant nous aimons la petite littérature de notre journal. Si on mettait en avant l'opinion des savants autorisés qui se sont constitués les champions de ces études, on obtiendrait moins de crédit encore. » Quelques motsPlèchie , plécha,

plècher , pléïon, pleier, plesser… nous feraient penser à Rosa rosa rosam,

Rosae rosae rosa, Rosae rosae rosas, Rosarum rosis rosis…

J’espère qu’il ne vous feront pas penser à «

prechi-prêcha ».

Fouesser : Inciser au pied, coucher et entrelacer

Fléchir : Eugène de Chambure précise : « Il est surprenant que notre langue n'ait pas d'expression pour définir l'action de coucher le bois vif Fléchir est un terme général qui ne dit rien de particulier à l'esprit. Le vieux français avait les deux formes plesser et plessier qui se trouvent encore dans Ménage et dans les dictionnaires de l'époque. Furetière ne donne que le substantif « plessis » qu'il dit être un vieux mot désignant une maison de plaisance. Antérieurement, Palsgrave, (p. 448), écrivait : Je fléchis ou je Plessie. « On peult flechyr ou

Plessier une gaulle nouvellement cueillie, etc. ».

Le trouvère Benoit emploie souvent les verbes plaisser, plaissier, au sens propre de courber, plier. Il dit d'un prince

orgueilleux, (v. 208) :

« Ceo dit l'estoire e li

escriz

Qu'il ne se deigna une

baissier

Ne vers nul rei sun col

Plaissier. »

Pléchâ : Tige ou branche d'arbre qui a été couchée vive pour

la clôture d'un héritage.

Les « plèchie s « se composent d'une série de «

pléchas »

« Pléchâ » désigne une chose

courbe comme le sont les douves d'un tonneau :

Duas magnas tinas vinarias

bonas et pulchras cuni Plechis... Cupa Plechata... Un tonneau Plechat. »

Plècher ou plesser : Plesser, coucher des tiges, des branches d'arbre au

moyen de la serpe ou de la cognée pour former des clôtures.

Courber, ployer les tiges d'arbres pour clore

les héritages.

Plesser est la forme officielle employée dans

les actes de notaires.

« Toutes les haies vives du Morvan sont régulièrement « plèchées » ou " plessées » de manière à ce que les ouvertures se trouvent fermées au fur et à mesure que le temps détruit le bois mort ». « L'erbe qui croist en la rivière Se Plesse, puis revient

arrière.

(Rutebeuf, Vie Sainte

Elysabet.) »

Pleier : Plier, ployer, fléchir, courber.

Le patois morvandiau ne fait pas la distinction des sens différents des verbes plier et ployer. Et Eugène de Chambure qui nous aura largement accompagné au cours de cette page nous rappelle que la distinction faite entre ces deux mots est tout à fait arbitraire « puisque les deux verbes ont la même origine et ne sont autre chose que deux formes dialectales du même mot. Nous disons « pléier » un jonc et « pléïer » du linge. On parlait de même au IXème siècle : Por manatce, regiel ne

preiement,

Niule cose non la pouret

omqui Pleier.

(Chant de Sainte Eulalie.) »

Pleïon : Ou pleyon, petite perche généralement flexible dont on

se sert pour conduire le bétail aux champs (ne pas confondre avec l’aigûllon

du galvacher qui était généralement fait avec du houx et dont l’extrémité

était terminée par une pointe de fer).

Par extension, bâton, gourdin :

Un playon de charrue...

« Le suppliant trouva que on avoit osté ung baston appellé Ployon duquel on fait tourner le coultre de la charrue... » pôs : Pieux

Queule : Arbre ayant poussé en gardant la forme initiale qui

lui avait été donnée dans la plèchie

Mise en œuvreContrairement à

certaines idées reçues, il est tout à fait possible de plècher 2 fois dans

l’année : en hiver et au mois d’août, quand la sève est arrêtée, même «

feuillé », le bois ne meure pas.

Tout le bois qui est dans la haie doit vivre.

Les plesseurs commencent par enlever tout ce qui n’est

pas adapté à la haie : sureau et frêne trop vaillants, bois mort ou trop âgé,

ronces, lianes et autres broussailles.

Les autres essences sont conservées, les épineux (prunellier, aubépine…) le sont pour leur action défensive. Les tiges solides (chêne, acacia, châtaigner…) sont

soit conservées en place pour servir de pieux ou coupées pour être réutilisées

au même usage suivant le besoin.

Ces pieux sont coupés en biseau et les bords retaillés

afin de limiter au maximum les infiltrations d’eau sous l’écorce et éviter

ainsi le pourrissement.

Les pleïons seront eux entaillés à la base de manière

à être couchés (généralement dans le même sens) tout en laissant passer la

sève, et entrelacés dans les pieux.

Ils peuvent ensuite être attachés avec des « rouettes

» (liens fait avec de fines branches tournées sur

elles-même pour les assouplir)

Pour des raisons évidentes de garde du bétail et pour bien séparer les animaux pouvant se trouver de chaque côté de la haie, les plèchie entourant les prairies étaient généralement plus larges que les celles situés autour des champs labourés. Le pléchage pouvait, héhas très rarement, être appliqué aux chemins qui devenaient alors de véritables arches végetales. Les arbres fruitiers se trouvant dans la haie étaient

conservés.

En une journée, entre 8h30 et 17h00, et en se réservant bien sur une heure pour le casse croûte, deux plécheurs pouvaient réaliser une centaine de mètres. Une fois plèchée, la haie ne demandait plus qu'un entretien et pouvait attendre une bonne décennie avant d'être à nouveau pléchée. Plèchie ou barbelé ?Le barbelé (de l'ancien

français « barbele » qui désignait des objets hérissés de pointes) était à

l’origine, un fil et une pièce en bois munie de pointes.

Son utilité était bien sur d’empêcher le passage du bétail mais surtout, aux USA, lors de la fameuse conquête de l’Ouest, il servait à limiter le passage des grands éleveurs et cow-boys, défenseurs de la « libre pâture » que rien ne devait arrêter. C’était bien sur aussi un moyen comme un autre pour

repousser les Indiens…

En 1865, le Français Louis Jannin inventa ce qui devait devenir le barbelé après qu’il eut été largement amélioré en 1874 par l’américain Joseph Glidden qui construisit également la première machine capable de le produire en grande quantité. Ce barbelé, aussi appelé « fil de ronce », fut massivement utilisé lors de la guerre de 14-18. A la fin de la guerre, il fut enlevé des champs de bataille, roulé en botte et revendu aux agriculteurs via les coopératives. Gros handicap : il était cher et le morvandiau pas

très riche. Et il cassait les habitudes…

La plèchie de son côté avait tout bon : elle était hermétique, elle permettait de récupérer tout (ou presque) d’un bois qui faisait défaut pour le chauffage et dont les petits morceaux, la charbonnette, servaient à raviver le feu (Les premières bouteilles de gaz ne seraient arrivées dans le Morvan que dans les années 1950, jusque là, la cuisinière à bois était incontournable...).

Dans les haies il y avait du lièvre et du lapin, les

oiseaux y faisaient leurs nids et elles servaient de brise-vent pour le

bétail.

Et surtout, le bétail ne risquait pas les blessures

(par la suite, certaines vaches ont perdu le trayon –extrémité du pis- dans

les barbelés) Le remembrementLe principe était de

regrouper les parcelles trop petites ou trop dispersées afin de les rendre

plus facilement exploitables en réduisant notamment les temps de déplacement

des agriculteurs.

Par la suite, la topographie et l’évolution des

matériels furent prises en compte, ce qui contribua à l’amélioration des

conditions d’exploitation mais permit aussi d’adapter la voirie locale.

Les premiers exemples de remembrements remonteraient au Moyen Âge et auraient eut pour but de regrouper les biens de certaines abbayes. L’histoire ne dit pas si c’était pour aider les paysans et augmenter la production ou juste pour avoir tout leur domaine autour d’elles. Le premier véritable remembrement eut lieu en 1707 à Rouvres-en-Plaine (21), une commune bourguignonne située à une douzaine de kilomètres au Sud-Est de Dijon. Il conduisit à diviser pratiquement par 10 le nombre de parcelles tout en conservant la surface de chaque propriétaire. Cette pratique se développa faiblement par la suite. Durant le 19ème siècle, le Bassin parisien adopta le

système, puis le 20ème siècle vit s’instaurer quelques lois en conséquence.

La première n’eut pas d’effet. La deuxième, en 1941,

était déjà essoufflée dès sa parution.

Ce n’est qu’en 1960 puis surtout en 1980, mécanisation

oblige, que le remembrement prit toute sa signification.

Depuis, 15 millions d’hectares auraient été remembrés.

Mais il y a un revers à la médaille. Ce phénomène s’est accompagné de la suppression de

quelques 750 000 km de haies de toutes natures mais hélas de haies vives

principalement. Et moins les terrains étaient accidentés plus le remembrement

s’est développé et plus les haies ont été arrachées.

Et ce n’est pas tout, les chemins, les fossés, les

talus, les cours d’eau, les mares, les zones humides ont payé le tribut au

progrès. Il fallut assécher, drainer, niveler, et modifier les chemins pour

aligner les parcelles.

Si l’impact écologique fut longtemps minimisé, il est aujourd’hui indéniable. Les dommages collatéraux se traduisent par des inondations, des nécessités de drainage (ou d’arrosage…), des glissements de terrains, une érosion des sols… Ajoutés à des choix de cultures largement modifiés depuis 50 ans, la potion est redoutable. Dans ces conditions, il est clair que la plèchie qui commençait à être sérieusement abandonnée l’a été quasi définitivement au profil du fil barbelé, tellement plus facile à mettre en œuvre lorsque tout est à refaire… La plèchie aujourd’huiLes petites parcelles

acquises par les paysans morvandiaux ont été plèchées jusqu’aux années 1950.

La plèchie s’est véritablement arrêtée vers 1960.

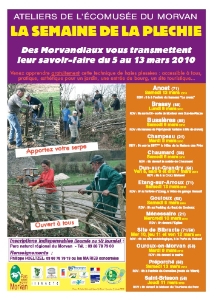

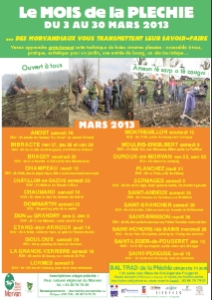

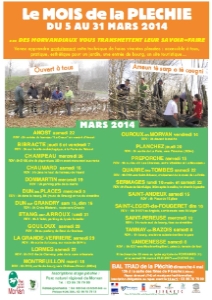

Dés lors, les haies ont été taillées, entretenues au « voulant » ou au « goujard », mais plus jamais plèchées. C’est l’époque où la mécanisation commençait à remettre en cause les méthodes de travail, tout commençait à être différent, il y avait déjà plus à faire en moins de temps. La notion de temps devenait différente. Enfin, les éleveurs n'ayant plus le temps d’entretenir les haies et encore moins de les refaire, la « ronce artificielle » et le girobroyeur (ou l’épareuse) sont devenus beaucoup plus rentables. Aujourd’hui, la technique de la plèchie n’est déjà plus qu’un vague souvenir pour la plupart d’entre-nous. Le Mois de la PléchieEn 2009, le Parc

Naturel Régional du Morvan (PNRM) soucieux de la préservation d’un tel

savoir, organise "La semaine de la plèchie" qui deviendra

rapidement le "mois" de la plèchie, permettant ainsi à

quelques « anciens » et à quelques plus jeunes, de transmettre et

d’acquérir cette technique, de se rassembler en divers lieux et de

procéder à des démonstrations grandeur nature.

Cette sensibilisation, fort louable, mobilise et

attire de nombreux plècheurs avertis ou « néo plècheurs » novices dans une

ambiance à la fois studieuse, festive et détendue. Effectivement, au-delà du côté festif et démonstratif,

le mois de la pléchie est bien une transmission de savoir-faire. Sur certains sites, il y a de 1 à 5 stagiaires, sans compter les lycées agricoles et forestiers... En 10 ans, ce sont quelques 850 stagiaires qui ont été formés. Après une journée, ces stagiaires ont compris la technique et savent inciser et plesser. Reste l’œil et la maitrise... à perfectionner chez eux... Toujours est-il qu’il y a quand-même un hic ! Et même plusieurs… Tout d’abord, la devise de ces journées est : « Ameun

tè sarp o tè cougni » (Amène ta serpe et ta cognée). C’est bien ! Seulement voilà ! On entend bien trop le bruit de la tronçonneuse… et les plècheurs (et spectateurs) ont plutôt tendance à suivre « l’homme à la tronçonneuse… ». Il la manie fort bien mais, là encore, la tradition paie son tribut au progrès. Ensuite, le plèchage s’accompagnant naturellement de nombreux branchages qu’il faut éliminer, on se retrouve devant un redoutable dilemme : - On brûle ? Mais en ai-je toujours le droit ? En

cette période ? A cet endroit ? Ai-je le temps de rester pour m’occuper du

feu ? (Encore cette notion de temps).

- On récupère ? Oui pour les gros morceaux, avec la

tronçonneuse c’est vite fait. Mais le reste ?

Les outilsPas la tronçonneuse…

Sarp ou Sarpe : Serpe, instrument de forme courbe qui sert à couper, à

tailler le bois.

« Il n'y a pas de maison morvandelle qui n'ait sa «

sarpe » et sa « coingnie »

Cougni ou Coingnie : Cognée, espèce de hache à marteau dont se servent les

bûcherons.

La cognée a été une arme de combat

La forme « kugni » que l’on retrouve parfois ne figure

pas dans le « Chambure ».

Goujard, Goyar, volant (parfois volan), vouge croissant : En vieux français on nommait goye ou goyart, une

serpe, une houlette de berger, une faucille et, en général, tous les

instruments à forme courbe.

La forme « vouve » que l’on retrouve parfois ne figure

pas dans le « Chambure ».

Il existe également des serpes et des vouges à fer droit

Sans oublier le principal : la meule et la pierre à

aiguiser car tous ces outils étaient là pour un travail bien

précis, pas pour décorer.

« Sa Sarpe et sa coingnie

prist

Dont aguisic avoit ses piex.

»

[Renart, v. 16424.)

HéritagesVous avez pu lire à

plusieurs reprises plus haut, que la plèchie était « la clôture des héritage

».

Exact !

Et faute d’un métrage précis tel que l’on peut le

concevoir aujourd’hui, il paraitraît que les anciens, petits malins qu’ils

étaient, avaient une certaine tendance à plècher vers « l’extérieur », « sur

le chemin », ce qui permettait d’agrandir tranquillement sa propriété,

son «héritage».

Il paraît qu’ainsi, en une dizaine d’année, un chemin

pouvait « disparaître ».

C'est peut-être encore une « coutume » qui s’est perdue mais il y a indiscutablement une bonne part de folklore là dedans... Si j'ai bien tout suivi, les haies n'étaient pléchèes à nouveau que tous les 10-15 ans... Ça ne colle pas. Quelques autres photos des journées de pléchieVoici quelques photos

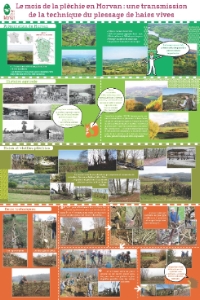

prises au cours des années de sensibilisation à la pléchie.

|