|

« Le Morvan, pays sauvage et

pauvre naturellement, doit sa richesse au flottage de l’Yonne et de la Cure

établi au milieu du dernier siècle »

(Claude Coutépée, Description générale et particulière

du duché de Bourgogne ..., Volume 3)

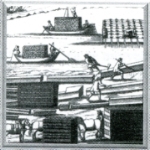

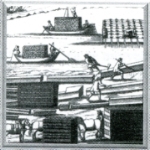

Le flottage

(Image Société

Eduenne)

Les origines du flottage

C’est au XVIème siècle

que s’est développé le flottage du bois.

Paris était en pleine expansion, sa population

atteignait les 350 000 habitants au milieu du XVIème siècle, ses besoins en

bois de chauffage étaient énormes, ses forêts limitrophes étaient

surexploitées et les domaines royaux étaient… royaux !

A cette époque, Paris ne brûlait QUE du bois. Les

premières mentions trouvées dans les archives municipales et concernant

l’utilisation de tourbe comme combustible remontent à 1572.

Les lois de l’offre et de la demande marchaient à

plein et le prix du bois montait en flèche.

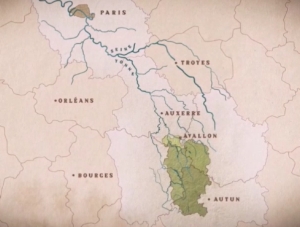

Le Morvan possède d’importantes forêts et Clamecy,

notamment, se trouve idéalement placée sur les cours d’eaux les reliant à

Paris… (sans oublier les quelques seigneurs qui, ayant aussi résidences à

paris, voyaient se profiler une nouvelle source de revenus…).

Le Morvan

idéalement placé sur les cours d'eau menant à Paris

(Image extraite du documentaire de France 3

"Pour quelques douglas de plus")

- Le décor étant planté, nous tombons maintenant dans

cette extraordinaire polémique (pour ne pas dire farce…) qui a conduit à

élever un enfant du pays clamecyçois (dont on doutera par la suite qu’il le

fut réellement…) en quasi « héros national », « inventeur du flottage de bois

».

Tout d’abord, penser que Jean Rouvet (c’est de lui

qu’il s’agit…), natif de Clamecy ( ?) et riche bourgeois installé à Paris où il

exerçait le commerce du bois « à brûler », qui semblait également être connu

comme usurier notoire, pouvait être « l’inventeur » de cette technique relève

de la plaisanterie.

Depuis la nuit des temps, l’homme était parvenu à

relier ensemble quelques troncs et à en faire des radeaux, certes sommaires,

mais flottables…

Ne dit-on pas que les Phéniciens utilisaient déjà ce

moyen un millénaire avant notre ère ?

Il est également connu qu’en 1490, des bûcherons

normands avaient déjà tenté de faire flotter leurs bois jusqu’à la Seine par la

rivière d'Andelle (le bois d'Andelle).

Pire encore, Jean-BaptisteThomas dans son « Traité

général de la statistique, culture et exploitation des bois - chapitre premier

- statistique et progrès de la consommation des bois en France depuis

Philippe le bel (1300), qui refuse catégoriquement toute reconnaissance à

Jean Rouvet, propose également cette version :

« On a trouvé des radeaux

chez tous les sauvages qui ne connaissent pas l’usage du fer. Ce qu'il y a de

certain, c’est qu’avant 1549 ou peu de temps après, les bois arrivaient à

bûches perdues à Gravant Yonne où ils se chargeaient en bateaux comme ceux

d’Andelles sur la Seine.

Les habitants de Clamecy et

des environs ont aussi leur version sur le flottage en trains, ils prétendent

que c’est un tisserand d’Entrains Nièvre (dont nous ne connaissons pas le

nom…) qui aurait légué le nom de sa ville à ce genre

de navigation en le qualifiant de flottage en trains, c’est à dire fait à

Entrains ou par un habitant à Entrains. Ce tisserand aurait dès sa plus tendre

jeunesse et dans ses loisirs construit des radeaux en jonc pour aller à la

chasse aux canards et autres oiseaux d’eau ou pour cueillir des cornuelles

espèce de châtaignes aquatiques à cornes piquantes qu’on récoltait chaque

année sur les immenses étangs d’Entrains. »

Historique du flottage des bois

morvandiaux

(tentative)

Tous les historiens

semblent s’accorder (quoi que…) sur la véritable chronologie et les réelles

actions de chacun.

- Le 23 juillet 1546, des

lettres patentes attestent que Gille Deffroissez, Maître de forges en

nivernais, aurait réalisé et réussi des essais de flottage sur la Cure.

Les finances de Gille Deffroissez étant déjà bien

entamées, arrive alors Jean Rouvet qui l’assiste financièrement. Hélas, malgré

cette assistance, il ne put mener à bien l’entreprise, et se trouva totalement

ruiné. Jean Rouvet mit ainsi la main sur le flottage de la Cure.

Dans son ouvrage « histoire

du flottage en trains, Jean Rouvet et les principaux flotteurs anciens et

modernes » (Daudin et Fontaine – 1845), Frédéric Moreau, syndic du commerce du

bois oeuvrer de Paris rapporte ceci :

« Gilles Deffroissez

Introduit, le premier, le flottage en trains sur la rivière de Cure, 23 juillet

1546.

Un point qui demeurera

constant, c'est que le premier qui eut l'idée de rendre la rivière de Cure

navigable ou du moins flottable, est un sieur Gilles Deffroissez, de Rouen,

maitre de forges du Nivernais.

Ce fut lui qui, le premier,

obtint des lettres-patentes à cet effet et se présenta, comme on va le voir,

devant le Bureau de la Ville, (institution municipale présidée par le

Prévôt des marchands), le 23 juillet 1546, pour faire

ressortir que, « si ladite rivière de Cure étoit rendue navigable ou au moins

flottable, » ce seroit le plus grand bien qu'on saurait estimer pour la ville

de Paris, parce que le long d'icelle rivière y a grande quantité de bois, à

lui appartenant et à d'autres, qui est prêt à flotter et faire venir à bon

marché, qu'il ne reste que d'avoir argent pour faire les frais; sur quoi, pour

le bien de la ville, il en aurait adverti le conseil du roi, duquel il auroit

obtenu lettres patentes et permission de faire ladite rivière navigable, avec

commission de prendre lesdits deniers sur les aydes de ladite ville ; et afin

qu'elle ne soit trop grevée est comptant de recevoir d'icelle que cinq cents

écus pour le présent, autres cinq cents écus à la saint Remy, autres à la

saint Martin et le reste à Noël; et néanmoins, » ledit Gilles Deffroissez

baillera Guillaume Legras et Jehan Rouvet, bourgeois de Paris, pour

cautions, au cas qu'il no rendît ladite rivière navigable ou flottable, de

rendre ladite somme de deux mille livres à la dite

ville, etc…»

« Le Bureau de la Ville

appelle devant lui le sieur Gilles Defroissez et l'interroge pour savoir s'il

veut entreprendre de fournir pour cent mille francs de bois tous les ans, d'ici

à dix ans, et s'il veut promettre de donner la voie de bois rendue aux portes

de la ville pour quarante-cinq sous tournois, attendu que, de présent, le plus

cher ne vaut que cinquante sous tournois la voie.

Mais avant de passer oultre

et rien accorder audit marchand, décide qu'on doit aller en diligence visiter

et s'informer de la commodité ou incommodité des lieux, par gens cognoissants,

tel qu'il sera advisé par le Bureau de la Ville.

Plus tard, les députés à

cette Visitation, effrayés des difficultés que semble présenter la navigation

sur la Cure, font leur rapport au Bureau de la Ville, duquel il appert que ce

projet n'est point exécutable; car au moyen des rochers, des pierres étant

dedans ladite rivière, et de l'eau venant en manière de torrent des montagnes,

elle ne pourrait commodément se faire navigable qu'elle ne coûtât plus de

cinquante mille écus… »

«

Malgré cette opinion, qui certes était de nature à arrêter tout autre que

Gilles Deffroissez dans l'exécution de ses projets, loin de se laisser

décourager par des difficultés qui paraissent insurmontables aux commissaires

désignés par le Bureau de la Ville, Defroissez ne considérant que son

honneur, persiste dans sa résolution et met à l'aventure grosse quantité de

son bois dedans ladite rivière, pour le faire flotter et le faire conduire

par force de gens jusqu'à Cravant.

Cette expérience était

périlleuse et Gilles Deffroissez confessera plus tard qu’il a perdu grosse

quantité de son bois ; Mais il s’est proposé un but, il veut l’atteindre…

»

- Le 20 avril 1547, Charles

Leconte, réel précurseur en matière de flottage a conduit au port des Célestins

(après bien des essais infructueux…), le premier train de bois provenant du

nivernais par la rivière Yonne. Un procès verbal du « Bureau de la ville »

atteste de cette « livraison ».

« Aujour d'huy est venu au

Bureau de la Ville maistre Charles Leconte, maistre des œuvres de charpenterie

de l'Hostel de ceste ville de Paris, lequel nous a dict et remonstré avoir

fait charroyer d'une vente de boys par luy prinse de Madame la duchesse de

Nevers, les boys des Garammes près Chasteau-Sans-Souef (aujourd'hui

Château-Sansys), pays de Nivernoys, grande quantité de bois de chauffage

dont à présent il en a faict admener du port du dict Chasteau-Sans-Souef,

sur la petite rivière d'Yonne, tant par la dicte petite rivière d'Yonne, la

grande rivière d'Yonne et rivière de Seyne, à flotte, liez et garottez, la

quantité de trois grans quarterons de mosle au compte du boys, et arrivez ce

jour d'hier en ceste ville de Paris, au port des Célestins, pour

l'expérimentation et première foys qu'il ayt esté admene boys de chauffage en

flotte du pays d'amont, et affin d'en faire admener cy-après, en la dite

sorte à ses dangers, despens, périls et fortunes.

«

Aussi sont venus au dict Bureau: Pierre Courot, Philebert Guenot, Jehan

Bonnet et Potenciat Guenot, compagnons de rivière, demeurants aus dicts lieu

de Chasteau-Sans-Souef, lesquels ont dit et affirmé avoir admené à la flotte

pour le dict Leconte, le dict boys à ses fraiz, dangers, périls et fortunes,

dont le dict Leconte, comme premier expérimentateur du dict Flottage, nous a

requis lectres, ces présentes à luy octroyées, les quelles… »

Confirmation en est d’ailleurs donnée par ce même «

Bureau de la ville » qui épingle le sieur Leconte le 27 avril 1547 « …après kasimodo… » (Quasimodo étant le premier

dimanche après Pâques) pour des dommages causés à un moulin par le passage de

son train de bois le 20 avril 1547.

- En 1547, le dénommé René Arnoult aurait obtenu du

Roi Henri II des lettres patentes pour le privilège de faire flotter du bois

sur l'Yonne et la Cure.

Jean-BaptisteThomas dans son « Traité général de la

statistique, culture et exploitation des bois - chapitre premier, statistique

et progrès de la consommation des bois en France depuis Philippe le Bel (1300)

» précise :

« 1547, Premier essai du

flottage à bûches perdues sur les rivières de Cure et de l’Yonne par René

Arnould et non par Jean Rouvet, ce dernier, flotteur imaginaire, a été mis en

crédit d’abord par Saint-Yon, tandis que les titres de René Arnould sont

constatés par lettres patentes accordées par Henri II de 1547 à 1559 et

renouvelées authentiquement le 23 décembre 1 566 sous Charles IX… »

Cette date est toutefois

contestée. René Arnould n’aurait obtenu ses lettres patentes qu’en 1566, nous

pouvons supposer qu’il s’agissait là « d’essais ».

- En avril 1549, après que Jean Rouvet ai pu faire

terminer le travail entrepris par Gille Deffroissez et rendre flottable la Cure

de Cravant à l’Yonne (flottable et non navigable), arriva à Paris le premier

train de bois.

En fait, comme le rappelle

Jean-BaptisteThomas, « … Jean Rouvet… en l’année 1549

seulement trouva l’invention en retenant par écluses ès saisons plus commodes

les eaux des petits ruisseaux et rivières qui sont au-dessus de Cravant, de

leur donner la force en les laissant puis après aller, d’emmener les bûches

que l’on y jette à bois perdu jusqu’au dit port de Cravant… ».

- En 1550, à en croire Jean-Paul Bravard dans son

ouvrage « Le flottage du bois et le changement du paysage fluvial des montagnes

françaises », ce serait Guillaume Sallonnier, marchand de bois de

Moulin-Engilbert, qui aurait perfectionné les techniques de flottage

existantes, inventé le flottage « à bûches perdues », et obtenu également des

lettres patentes l’autorisant à mettre en place le flottage sur le cours

amont de l’Yonne (16 février 1551). Cette hypothèse

paraît moins vraisemblable puisque plusieurs écrits placent le flottage « à

bûches perdues » dès 1547.

- En 1566 : D’après Frédéric

Moreau, syndic du commerce du bois à oeuvrer de Paris, dans son ouvrage «

histoire du flottage en trains, Jean Rouvet et les principaux flotteurs anciens

et modernes » (Daudin et Fontaine – 1845), ce serait seulement en 1566 que

René Arnould, après moultes améliorations apportées au principe, obtint ses

lettres patentes.

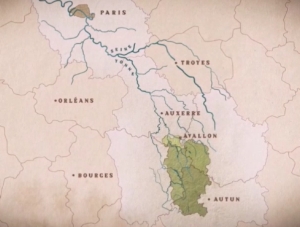

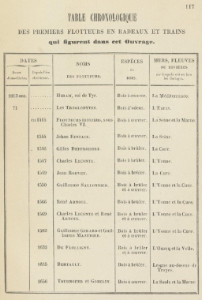

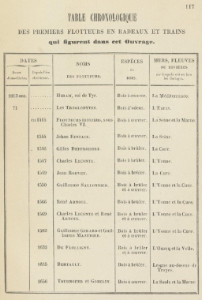

Voici le tableau chronologique qu’il propose :

«

1013 avant JC : Hiram, roi de Tyr

71 avant JC : Troglodytes,

bois d’odeur sur l’Heurus

1415 : Flotteurs inconnus,

sous Charles VI, bois à œuvrer sur la Seine et la Marne.

1544 : Jehan Eustace, bois à

œuvrer sur la Seine.

1546 : Gilles Defroissez,

bois à brûler sur la Cure.

1547 : Charles Leconte, bois

à brûler, sur l’Yonne.

1549 : Jean Rouvet, bois à

brûler sur la Cure.

1550 : Guillaume Sallonnier,

bois à brûler et à œuvrer sur l'Yonne et la Cure.

1566 : René Arnoult, bois à

brûler sur l'Yonne et la Cure.

1569 : Charles Leconte et

René Arnoult, bois à brûler et à œuvrer, sur l’Yonne et la Cure.

1582 : Guillaume Girard et

Guillaume Mazurier, bois à brûler et à œuvrer, sur l'Yonne et la Cure.

1632 : De Flolligny, bois â

brûler et à œuvrer, sur l'Ourcq et la Velle.

1635 : Bertault, bois à

brûler, sur Lesgne au-dessus de Troyes.

1656 : Tournouer et Gobelin,

bois à œuvrer, sur la Saulx et la Marne »

Le tableau de

Frédéric Moreau

- Il semble que l’abbé Jacques Félix Baudiau et le

Député de la Nièvre André-Marie-Jean-Jacques Dupin (dit Dupin aîné) aient été

les seuls « défenseurs » de Jean Rouvet.

Si celui-ci a été retenu un

temps, à tord, comme l’inventeur du flottage au XVIème siècle (à noter

toutefois que cet homme n’a jamais rien revendiqué), il semblerait qu’il ait

plutôt permis d’organiser « grandeur nature » et de manière remarquable le

flottage par un mécénat que l’on pourrait sans doute qualifier autant d’«

avisé » que d’efficace.

Sur les 100 km de l’amont,

entre La Chaise et Clamecy (plus les longueurs des quelques 56 affluents

utilisés, soit un peu moins de 100 km), les bois sont flottés « à bûches

perdues ».

Au port d’Armes,

peu avant Clamecy, les bûches sont rassemblées en « branches » (4 branches

forment 1 « coupon », 9 à 10 coupons forment 1 « part » et 2 parts forment 1 «

train ») soit en résumé approximatif : 1 branche = 3 stères, 1 coupon = 12

stères, 1 part = 120 stères, 1 train = 240 stères.

Mise, branche et

coupon

(Musée d'art et d'histoire de Clamecy)

Au port de Migennes, soit environ 60 km après Clamecy,

les dimensions de la rivière permettent d’assembler 2 trains, soit 4 à 500

stères de bois sur près de 100 mètres de long sur 10 de large et cela jusqu’à

Paris.

- En 1672, Colbert réglemente

l’activité du flottage.

- En 1764, depuis quelques temps, concurrence,

péripéties, altercations, mélange des bois, marchands souhaitant arrêter ou

accélérer leurs bois, contestations en tous genres, dommages, plombent la

filière. Les notaires ont fort à faire pour constater et les choses traînent…

Les marchands nomment un Commis Général, plutôt favorable aux vues

parisiennes ce qui conduit à une révolte des morvandiaux contre ce

dépouillement de leurs biens et à la création des « commerces ». 3 seront

créés pour le transport « à bûches perdues » et 1 pour la descente en «

trains » et seront dirigés par une « administration indépendante ».

De leur côté, ajoutant à la

colère des paysans qui voient diminuer leurs ressources, la noblesse et les

grands propriétaires tentent par de nombreux procès de limiter les droits

d’usage qui affaiblissent leurs propriétés mais aussi et surtout, qui les

privent d’un énorme profit.

- En 1790, l’assemblée constituante demande à

l’Académie des sciences de définir un nouveau système global pour les poids et

mesures.

La commission désignée retiendra un système décimal

qui, après les études de Delambre et Méchain, sera rendu obligatoire le 4

novembre 1800, non sans mal, notamment dans les professions des flotteurs.

- En 1804, le flottage connaît son apogée avec près de

4 600 trains construits représentant environ 90% des besoins parisiens.

- En 1814, après la restauration, le système métrique

est aboli, jusqu’en 1830 pour être à nouveau réintroduit le 4 juillet 1837,

puis rendu définitivement obligatoire le 1er janvier 1840.

- En 1820, l'Yonne et ses affluents charrient 92 500

cordes de bois (46 250 décastères)

- Le 5 avril 1837 ce sont à

nouveau les Flotteurs qui manifestent dans l’émeute dite « des Boisseaux ».

En effet, ce jour là, les anciennes mesures (les

boisseaux) devaient être remplacées par les toutes nouvelles mesures décimales

dont les Clamecyçois ne voulaient pas entendre parler. Ce différent les opposa

violemment pendant plusieurs jours aux gendarmes (à l’heure du marché

dit-on…).

Le 8 avril, Le Préfet ne voit

pas arriver la Garde Nationale qu’il avait pourtant convoquée (et dont

certains membres auraient même rallié la cause Clamecyçoise).

L’ affaire se terminera le 12 avril avec l’arrivée de

4 escadrons du 1er Lanciers de Moulins et d’un détachement de 300 artilleurs

venus de Bourges, des arrestations (entre 100 et 600 suivant les sources…), et

des condamnations (les sources parlent de 29 mises en accusation, mais aussi

de 6 peines de morts, 7 condamnations aux travaux forcés et de nombreuses

déportations à Cayenne ou en Algérie).

- Le 15 juillet 1854, début des travaux du barrage du

lac des Settons (on parle alors d’une digue). Ce barrage, construit sous

l’impulsion d’André Dupin, était conçu pour faciliter le flottage du bois sur

la Cure. Il fut inauguré le 18 mai 1858.

Le barrage des

Settons en 2013

- Dès 1881, le raccordement de Vermenton au canal du

Nivernais conduira à l’interdiction des éclusées, le passage des trains

deviendra problématique et la livraison vers Paris se fera désormais via des

bateaux qui viendront charger sur les rives du Canal.

- Le 1er juillet 1894

apparaît l’industrie de transformation du bois. La Société des Produits

Chimiques de Clamecy (SPCC) a eu une importante activité dans la carbonisation

du bois et l'exploitation de produits chimiques dérivés.

En 1950, la SPCC employait près de mille

personnes.

- Le flottage connut une diminution drastique avec

l’arrivée du charbon : le volume passe de 7 200 décastères en 1850 à 782 en

1920.

- Le flottage cesse définitivement d’exister en 1924.

- Les années 1960 et la concurrence du pétrole

condamnèrent rapidement le procédé de transformation du bois de la Société des

Produits Chimiques de Clamecy (SPCC) (ce fut également le cas de l'usine

Lambiotte de Prémery).

L'ancienne usine de Clamecy abrite maintenant un

établissement de chimie beaucoup plus modeste et dépendant du groupe

international

Rhodia. L’aménagement des cours d’eau

Toute cette

chronologie ne vaudrait pas sans les aménagements des cours d’eau destinés à

faciliter le flottage.

Les rus les plus paisibles étaient entravés de digues

formant étangs qui à leurs ouvertures, généralement synchronisées, apportaient

au flot la vigueur suffisante pour emmener les bûches.

( Voir également la rubrique de ce site

consacrée aux Etangs en cliquant sur ce lien)

Lorsqu’il n’était pas possible de bâtir une

digue, on avait recours à des « alingres », des barrages légers fait de

perches de bois et adossés sur les parties solides du lieu.

Des gués étaient également identifiés et entretenus

pour le passage des attelages.

Les piétons quant-à eux utilisaient des « planches »,

ponts de construction légère en bois.

Des « ports » étaient aménagés sur certaines parties

des cours d’eau tels le « Port des Lamberts » ou le « Port des Moines » sur

l’Yonne. Ils avaient vocation à stocker les bûches en bordure des cours avant

une remise à l’eau ordonnée.

Reconstitution du

port des Lamberts

L’« écoulage » devait donc être favorisé par un

entretien minutieux du lit des rivières. Les branches, arbres morts devaient

bien sur être retirés mais il fallait également apporter de grosses pierres

pour protéger les berges fragiles, réduire éventuellement la largeur du

ruisseau avec des pieux pour maintenir un débit si possible constant, prévoir

la protection des moulins qui n’auraient pas résistés au passage de bûches

dans leurs roues.

Tous ces longs parcours, qui pouvaient représenter

quelques 30 km, étaient placés sous la surveillance des « Poules-d’eau »

chargés de prévenir les formations d’embâcles. C’était notamment le cas sur les

cours d’eau comprenant des « sauts » (Gouloux, sur le Caillot), cascades

naturelles où les embâcles étaient constants malgré une surveillance

permanente.

|

A gouloux,

pas de répit pour les

"poules

d'eau"

|

Gouloux de

nos jours...

|

Ils assuraient cette tâche jusqu’au printemps, plongés

jusqu’à la taille dans une eau froide, pour ne pas dire gelée.

A la suite des « flots », les cours d’eau devaient

être nettoyés et les « canards » (les bûches qui avaient coulé) récupérés.

L’exploitation des coupes

Il arrivait que les

propriétaires des parcelles fassent couper leurs arbres par des bûcherons pour

les revendre ensuite mais généralement ils vendaient leurs arbres sur pied aux

marchands de bois, lesquels déléguaient l’ouvrage à leurs employés (Facteurs

de bois).

Outre les prix convenus à payer aux propriétaires, les

marchands devaient également s’acquitter de frais d’enregistrement, de taxes,

de dépose d’empreinte, d’aménagements éventuels des voies de débardage ainsi

que de l’embauche de tous les ouvriers. Chronologie des opérations

Chronologie bien

simplifiée s’il en est, mais qui a pour but de montrer que le flottage était le

travail de toute une année.

- Le premier travail, il va

de soi, consistait à trouver du bois à couper et à vendre. Ce travail se

déroulait l’hiver.

- Les bois coupés et débités étaient menés jusqu’au

bord des rivières, sur les « ports ». Ils y étaient marqués de l'empreinte de

leurs propriétaires, empilés et stockés jusqu’en novembre suivant.

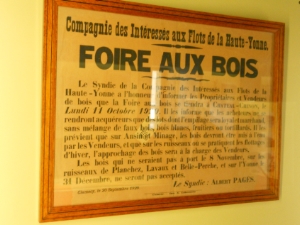

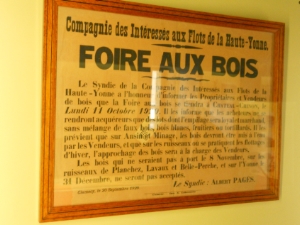

- En novembre, la « Foire aux bois » de Château-Chinon

rassemblait propriétaires forestiers et marchands de bois. Les négociations

étaient âpres et les bois changeaient de mains.

L'annonce de la

foire aux bois

(Musée d'art et d'histoire de

Clamecy)

- La vente effectuée, les bûches recevaient une

nouvelle marque, à chaque extrémité, à côté de celle du forestier, celle du

marchand de bois. Cette opération devait être effectuée rapidement pour

permettre la mise à l’eau des bûches alors que les rivières étaient hautes.

La « Société Scientifique de Clamecy » précise que

plus de 400 marques ont été répertoriées, les marteaux, de véritables œuvres

d’art pour certains, ayant été majoritairement fabriqués à Clamecy (Maisons

Berner, Berrier, Bouvier…).

|

Quelques une

des...

|

... 400

marques...

|

... et quelques

marteaux réunis par le

Musée d'art et d'histoire de

Clamecy

- C’est aux alentours du 15 novembre

qu’avaient lieu les premières mises à l’eau qui devaient emporter les bûches

vers les ports avals de plus grande importance (Petit flot).

- Jusqu’au mois de mars, les

flottages étaient surveillés, les bûches extraites, triées, ré-empilées pour

être à nouveau remise à l’eau en direction de Clamecy par un flot plus

important (Grand flot). Le travail était considérable et la main d’œuvre

importante. C’est aussi ce qui a valu à Clamecy sa qualité de « Capitale du

bois ».

- En juillet, tous les bois

étaient récupérés, c’était la « mise en état ». C’était aussi l’occasion pour

les marchands de bois parisien de venir négocier et acheter des monceaux de

bûches. Des bûches qui changeaient à nouveau de main et recevaient une

troisième marque.

- Les bois restaient alors sur place, par manque

d’eau, jusqu’en septembre. Là commençait la construction des « trains » qui

seront guidés jusqu’à Paris.

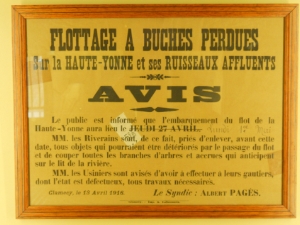

Le petit flot

Depuis les coupes vers la « Haute Yonne »

Le mois de novembre.

C’était le moment propice pour jeter les premières «

bûches perdues », la période pendant laquelle les plus petits cours d’eau

avaient un débit suffisamment important grâce aux pluies du Morvan.

Les tâches étaient

annoncées

(Musée d'art et d'histoire de Clamecy)

Le petit flot consistait à mettre à l’eau les bûches

depuis les plus petits ruisseaux afin de les emmener vers la vingtaine de ports

situés en aval.

Mise à l'eau

(Carte postale Musée d'art et d'histoire de Clamecy)

Chaque ruisseau disposait de sa propre retenue d’eau,

généralement des étangs existant, qui avaient été creusés spécialement où des

« pêcheries » qui existaient déjà constituant une ressource en poissons

pour améliorer l’ordinaire et dont on avait surélevé les berges.

Des lâchés d’eau étaient

effectués au départ du flot afin de favoriser « l’écoulage », un « écoulage »

également aidé par l’entretien minutieux des cours d’eau.

Ce petit flot ne pouvait emporter les bûches que

jusqu’au cours supérieur de l’Yonne. Elles devaient donc être extraites puis

empilées sur les 22 ports de jetage où elles attendaient le grand flot.

Le grand flot

Depuis la « Haute Yonne » jusqu’à Clamecy

Le mois de mars.

L’hiver et l’exploitation des bois en forêt sont

terminés, le dégel a commencé et les étangs sont pleins et libres (enfin

presque, c’est le Morvan…).

Le lâché qualifié également de « grande crue

artificielle », allait emporter les bûches jusqu’à Armes, Crain et Clamecy.

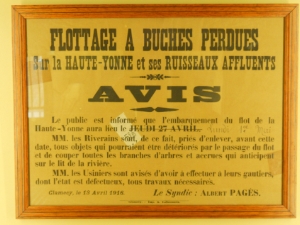

Le jour « J » du grand flot, généralement au

alentour du 15 mars, était annoncé par voie d’affichage. Tous les ouvriers

devaient être en place.

Avissss à la

population

(Musée d'art et d'histoire de

Clamecy)

Depuis les 22 « ports de jetage » on mettait les

bûches à l’eau puis les retenues étaient ouvertes et les « poules d’eau »

veillaient au bon « écoulage ».

Les premières bûches jetées le matin arrivaient dans

l’après midi à Clamecy.

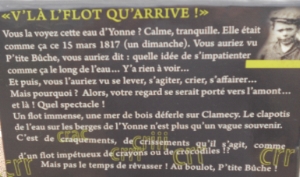

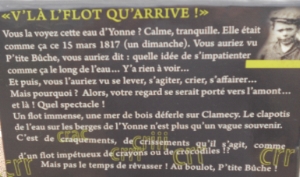

L’arrivé du flot était une

fête, un spectacle attendu par tous mais c’était aussi un travail assuré pour

beaucoup. Ce flot était aussi une frustration car la masse de bois était telle

qu’il était impossible d’en arrêter la tête qui de ce fait était destinée aux

villages situés en aval.

Elle ne sera stoppée que plus tard par la

fermeture du pertuis.

Les poètes disaient que l’eau disparaissait,

appelaient cela une rivière de bois, disaient aussi que c’était beau et qu’ils

étaient tentés de la traverser à pieds secs, mais malheur à qui s’y risquait…

Extrait du

panneau situé aux abords

du perthuis de Clamecy

Dès lors le travail pouvait (re)commencer :

sortir de l’eau (tirage) le volume de bûches défini pour chacun des 30 ports

situés sur les rives de l’Yonne, les empiler sur les brouettes à claire-voie,

les déplacer jusqu’au « port » situé en surplomb, les verser sur l’« atelier

» (un centre de tri….), les trier (tricage) selon les diverses marques et

enfin les empiler selon des règles et des techniques très précises…

|

Surveillance

sur les ports et rivières

|

Surveillance

sur les ports et rivières,

garde des bois de Toucy,

Et garde des forêts de la

couronne

|

Une ordonnance de 1672 en précisait effectivement les

hauteurs, longueurs et espacements à respecter, et le respect de ces règles

était vérifié par les « Garde ports »

|

Le tirage et

la mise sur brouette à claire-voie

(Carte postale Musée d'art et

d'histoire de Clamecy)

|

Brouette à

claire-voie

(Musée d'art et d'histoire de

Clamecy)

|

|

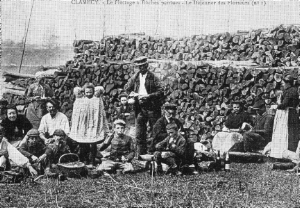

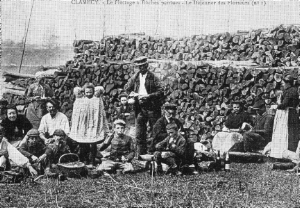

L'empilage

mais aussi le déjeuner

(Carte

postale Musée d'art et

d'histoire de Clamecy)

|

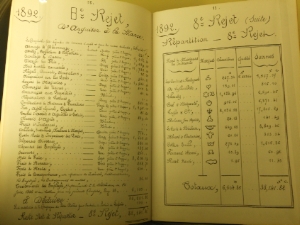

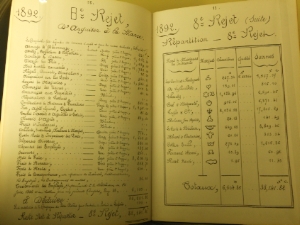

Tout était

soigneusement noté

(Musée

d'art et d'histoire de Clamecy)

|

Des centaines de personnes, hommes, femmes et enfants

avaient un « emploi »

L’été, période de repos et

d’élection

Le mois de juillet.

A la mi-juillet, tous les bois étaient extraits et

empilés : « mis en état ».

C’était le moment des

réjouissances.

A la Saint Nicolas, Saint patron de la corporation des

flotteur, des joutes étaient organisées (et le sont toujours chaque 14

juillet…) : deux équipes, des barques avec plate-forme, deux rameurs, un

barreur et un jouteur par barque.

A l’origine les jouteurs ne

disposaient pas (semble-t-il) de bouclier ou autre protection à l’exception

d’une boule ou bourrelet de cuir placé à l’extrémité de leur lance.

Maquette de

jouteurs

(Musée d'art et d'histoire de Clamecy)

Au fil des passes restent les 2 meilleurs : le vaincu

sera nommé « Le Roi Mou » et le vainqueur « Le Roi Sec ». Il sera par la même

occasion élu porte-parole des flotteurs pour l’année.

Dès lors, les flotteurs étaient au

chômage jusqu’en septembre et laissaient place aux marchands et négociants.

Les trains vers Paris

Il ne s’agit pas là de

monter à la Capitale pour faire du tourisme, loin s’en faut.

La construction d’un train de

bois monopolise une demi-douzaine d’ouvriers pendant environ une semaine.

Un train de bois c’est avant tout un radeau, mais un

maxi-radeau, quelques 75 mètres de long, 4,50 à 5,00 mètres de large sur

environ 0,50 mètres de hauteur, ce qui représente un volume moyen de 200

stères, manœuvré à la perche.

La reconstitution

de ce train de bois aux abords

du pont de Betlhéem à

Clamecy

ne représente qu'environ 30 mètres de

long...

La « Société Scientifique de Clamecy » les définie

ainsi :

« Les trains étaient faits de

deux parties principales égales appelées parts, constituées chacune de 9

coupons formés de 4 couches de bûches superposées. Les coupons étaient

assemblés par des rameaux de bois vert "les chantiers" liés par des branches

souples "les rouettes". Là, apparaissait un creux, sorte de panier que l'on

remplissait de bûches bloquées entre elles par des bûches plus minces

enfoncées à force avec un maillet. Dès que les différentes parties - "les

coupons" - étaient terminées, elles étaient poussées à l'eau et assemblées

entre elles.

Les extrémités des trains

étaient allégées grâce à l'emploi de bois légers comme le bouleau qui évitaient

au radeau, dans les rapides modestes mais fréquents entre Clamecy et Auxerre,

de plonger et de se ficher sur les hauts fonds. Le train de bois était un

assemblage solide mais souple et tout à fait apte à s'adapter aux sinuosités du

parcours entre Clamecy et Paris. »

Le voyage durait deux

semaines et les embûches étaient nombreuses : Courant, pertuis, piles de ponts,

moulins, navigation… pour ne citer que celles là…

|

La passage

des bûches au perthuis de Clamecy

(Carte postale Musée d'art et

d'histoire de Clamecy)

|

Le pertuis de

Clamecy en 2013

|

| |

|

Une fois à quai, les « débardeurs » (parisiens)

démontaient les trains et empilaient à nouveau les bûches en d’immenses piles

qui portaient alors le nom, très parisien lui aussi, de « Théâtres ».

Image d'un

"Théatre" parisien

(Musée d'art et d'histoire de

Clamecy)

Le travail des flotteurs était terminé ! Du moins si

l’on excepte le fait qu’ils devaient encore rentrer à Clamecy… A pieds !

Les péages

Paradoxalement, peu de

documents font véritablement état du poids des péages instaurés souvent

abusivement par les seigneurs.

Un article de « Anne Conchon », « Péages et transports

du bois aux XVIIème et XVIIIème siècles » (Forêt et transports traditionnels –

CNRS Institut d’histoire moderne et contemporaine) précise toutefois :

« Les péages qui pesaient sur

ces trafics, en revanche, ont fait l’objet de mentions très succinctes dans

des monographies régionales et quelques articles. Jean Gigot s’était

intéressé à la question des péages par eau dans le cadre de ses recherches

sur le flottage du Morvan.

Jean-Marie Yante en a fait

autant pour le transport des bois vosgiens. Cette maigre collecte

historiographique dégage l’impression que ces droits auraient une faible

incidence sur le transport des bois et son coût.

Or plusieurs mémoires,

conservés notamment dans les archives de la Commission des péages, dénoncent au

XVIIIe siècle le poids de ces droits sur les expéditions de produits

forestiers. En outre, les marchands de bois, quand ils n'intentent pas

eux-mêmes des procès contre les seigneurs péagers, s'associent fréquemment aux

procédures engagées par d'autres voituriers. Les péages, selon eux, seraient

responsables du renchérissement des coûts de transport et des prix de

revient, et pénaliseraient en amont la valorisation des forêts. »

« Ces péages dégageaient de

substantiels profits quand ils étaient situés à proximité de forêts exploitées

et des axes d’écoulement de leur récolte. Ainsi, aux dires du redresseur des

trains au passage du pont de Melun, le seul flottage des bois rapportait

annuellement au duc de Praslin, propriétaire du péage, quelque 400 livres à la

fin du XVIIIe siècle. Les registres de perception témoignent d’ailleurs, pour

les dernières années de l’Ancien Régime, de l’importance des trafics de bois

neufs et de charbon. »

« Malgré ces exemptions

(notamment des certificats de franchises délivrés par les officiers des

maîtrises des Eaux et Forêts) sur certains transports

de bois, les péages constituaient un motif récurrent de plaintes de la part

des marchands de bois et des entrepreneurs de flottage. Ils protestaient

contre les retards qu'occasionnaient les arrêts au bureau de perception. Au

péage de Joigny- sur-Yonne, ils déploraient ces « instants précieux surtout

lorsque les eaux sont grandes et qu'on est menacé de glaces ». Plus grave

encore, ces stations répétées favorisaient les accidents : « Il est très

difficile d'arrêter les bateaux et les trains de bois, surtout dans les

endroits où les péagers exigent despotiquement qu'ils soient arrêtés pour

percevoir leurs droits de péage ; les trains se rompent souvent, les bateaux

se blessent et périssent ». Ce topos du procès intenté aux péages mérite

d’être nuancé. En effet, l'abonnement semble avoir été couramment utilisé

dans le transport des bois. Moyennant un forfait annuel, flotteurs et

voituriers circulaient sans s'arrêter pour effectuer la déclaration du

chargement et acquitter les droits. Ces abonnements, qui reposaient le plus

souvent sur des accords verbaux, sont connus par des mentions indirectes ou

par les récapitulatifs mensuels des registres de perception. Par ailleurs,

on

sait qu’il était fréquent

qu’un facteur précède le passage d’un chargement de bois pour acquitter les

droits correspondants.

A l’instar des autres

utilisateurs de la voie d’eau, les marchands de bois dénoncent les perceptions

abusives et le défaut d’entretien des infrastructures, alors que ces droits

sont censés le financer. Il n'était pas rare, d’ailleurs, que des marchands de

bois pourvoient eux- mêmes aux dépenses les plus urgentes, quitte à se

retourner contre les propriétaires de péages négligents pour rentrer dans

leurs débours. »

Les métiers

-

Approcheurs

Avec leurs brouettes (à claire-voie, conçues pour

l’usage), ils menaient une ronde incessante entre le bord de l’eau où l’on

récupérait les bûches et les « ateliers », lieu où on les déposait en vrac, à

disposition des empileurs.

- Bûcherons

Outre l’abattage des arbres dont certains étaient

spécialement destinés à la charpente, il leur revenait de préparer les bûches

pour la « moulée », le bois de charbonnage ainsi que de chantiers. Il était

fréquent qu’on leur fit cadeau des copeaux qui pourtant étaient aussi vendus.

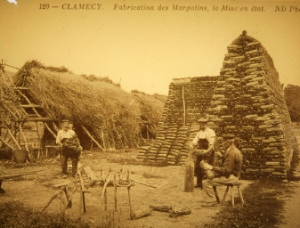

- Charbonniers

Ils transformaient le bois en charbon de bois. Ils

construisaient sur place les fourneaux de bois qui leur servaient à chauffer la

« sole ». Ils réalisaient fréquemment ce métier avec femme et enfants qui

s’installaient avec eux sur place dans des cabanes (des loges).

- Charpentiers

Leur spécialité était de dégauchir les pièces sur

place avec une hache dite « à blanchir » dont la lame est de biais par rapport

au manche.

- Empileurs

Ils ont la charge d’empiler les bûches selon des

quelques règles bien définies. Généralement une hauteur de 3 mètres sur

quelques 30 ou 40 mètres de longueur et avec un écartement de 66cm entre les

lignes, destiné au passage des vérificateurs (des « Jurés-Compteurs » et des «

Gardes-Port ») jugeant du bon empilage et de la qualité des bois.

- Facteurs de

bois

Ils étaient chargés par le marchand de bois de la

surveillance et de la bonne exécution des travaux sur l’ensemble de la coupe.

- Fagotiers

Leur tâche essentielle était de confectionner les

fagots. Ils étaient payés au cent fagots. Il paraîtrait qu’on leur fournissait

la paille pour dormir dans le bois…

- Femmes et

enfants

Après un premier flottage, les bûches extraites des

rivières sont triées suivant les marques (les empreintes). Les femmes et

enfants qui participent à cette activité les apportent aux empileurs.

- Galvachers

Unanimement reconnus, les galvachers du Morvan, leurs

chariots et leurs paires de bœufs transportaient tout, même l’impossible.

Grumes, charpentes, chantiers, écorces et bûches seront amenées à leurs

destinations.

- Garnisseurs

Généralement des jeunes, ils sont chargés

d'introduire des bûches à coup de maillet dans les branches d'un train au fur

et à mesure de sa construction.

- Jeteurs

Ils jettent les bois mis au coulage à un «

porteur », en place dans le ruisseau,

- Marteleurs

Leur mission est de marquer toutes les bûches. A

l’aide d’un marteau gravé, ils doivent ajouter, à chaque extrémité de la

bûche, la marque de chaque marchand à celle déjà présente du propriétaire

forestier.

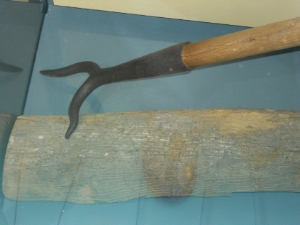

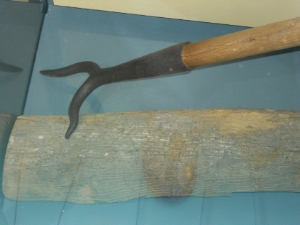

- Poules d’eau

Ils étaient placés à des endroits stratégiques et

chargés de dégager les bûches formant embâcles au moyen d’un « croc », crochet

monté au bout d’un long manche

- Scieurs

Les scieurs de long ! Un travail pour le moins

étonnant qui consistait à scier les pièces dans leur longueur. La nature même

de ce travail impliquait que le bois soit placé de manière à être accessible

dessus et dessous. Un scieur dessus en équilibre (dénommé « le singe »), un

autre dessous dénommé « le renard ») actionnaient une longue scie dont la lame

était fixée au milieu d’un cadre de

bois.

Les outils et accessoires

Divers et variés

suivant les corps de métiers.

Le croc :

Utilisé par les « poules d’eau » pour limiter les embâcles

Un croc

(Musée d'art et d'histoire de Clamecy)

La couplière :

rouette comportant une boucle à chaque extrémité

Deux couplières

(Musée d'art et d'histoire de Clamecy)

L’empreinte ou marteau à

graver : plus de 400 marques auraient été répertoriées

La hache, la cognée, la scie : Outils essentiels

du bûcheron

Le picot :

Crochet acéré monté sur un long manche pouvant mesurer 3 à 4 mètres destiné à

tirer le bois de l’eau

La rouette :

tiges souples utilisées pour ficeler les fagots ou lier les perches aux

radeaux.

La serpe

:

Utilisée par les fagotiers Les produits

Le

bois de souche

: provenant de la partie basse des grosses branches

Les chantiers :

rameaux de bois vert

Les charpentes :

destinées à la construction, elles seront par la suite débitées selon les

besoins en poutres, chevrons, planches…

Les écorces :

destinées aux usines de tannage

Les fagots :

fagots de bois issus de la rame

Les gros copeaux

: vendus pour le chauffage

Les lattes :

fines planches de bois

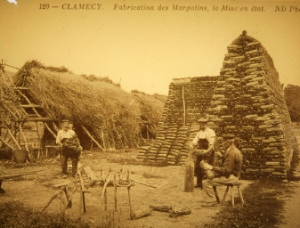

Les margotins : petits fagots de bois d’allumage

|

Empilage de

margotins

(Musée

d'art et d'histoire de Clamecy)

|

Confection de

margottins

(Photo "Touring Club de France"

antérieure à 1905)

|

Les merrains :

pièces de bois (chêne) fendues en minces planches destinées

à la tonnellerie.

La moulée :

terme générique désignant le bois de chauffage, coupée à 1, 14 mètre et

refendue si nécessaire

Les Paisseaux :

Pieux destinés à la vigne

Les perches :

proviennent de longues branches

La rame : elle

était transformée en fagot ou vendue aux boulangers ou aux tuileries.

Les rouettes :

tiges souples utilisées pour ficeler les fagots ou lier les perches aux radeaux.

Unités de mesure

Stère

: 1 m3

Branche : 3

stères

Coupon : 4

branches forment un coupon = 12 stères

Part : 9 à 10

coupons forment 1 « part » = 120 stères

Train : 2 parts

forment 1 « train » = 240 stères

Décastère : une pile de 3 mètres de haut sur 3 de

long (les bûches – ou moulées – étaient coupées à 1,14 mètre soit 10,26 m3)

Corde : unité de volume équivalente à 3.6246 m3 ou

3.6246 stères, due à une longueur de bûches et à un empilage différent.

Le nombre de stères composant une corde est

particulièrement fluctuant suivant les régions, il peut varier de 2 à 6.

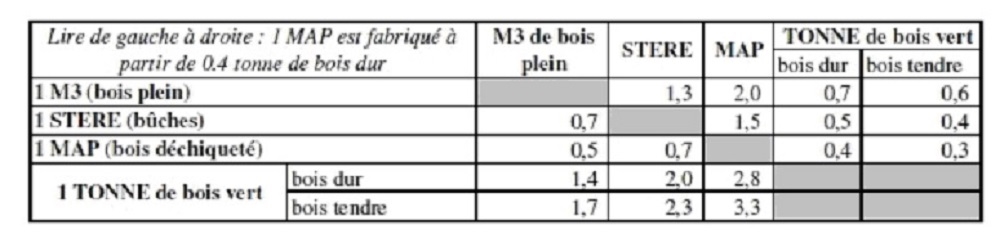

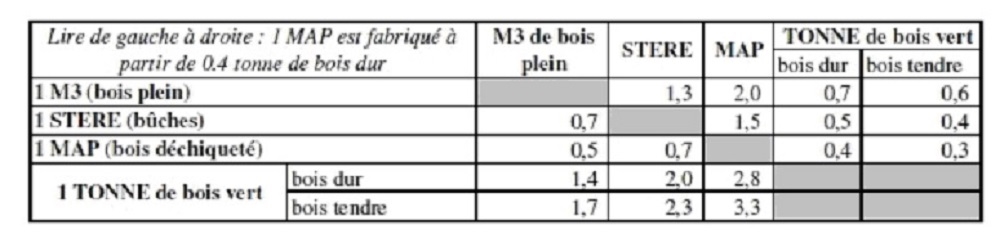

Pour information, conversions des bois pleins / en bûches /

déchiquetés

Extrait du « Mémento de conversion des

unités de volume de bois-énergie »

publié par « AJENA »

Les bois durs sont le charme, le hêtre, le chêne, l’orme et

l’acacia.

Les bois tendres sont les autres bois : résineux,

peuplier, tremble, bouleau, aulne...

L’élévation d’un buste à Clamecy

- En 1828, sur l’initiative de André Dupin (qui a sans

doute contribué trop fortement à la notoriété de Jean Rouvet), une

souscription fut ouverte pour élever une colonne portant un buste de Jean

Rouvet sur le pont de Bethléem.

Un problème se pose : personne ne connaît la

physionomie de Jean Rouvet et la souscription est relativement modeste (6 722,65 Francs paraitrait-il).

Le sculpteur David d’Angers contacté par André Dupin

aurait alors proposé un buste de Napoléon qu’il détenait dans son atelier et

qu’il se proposait de modifier quelque peu.

Il faut préciser qu’un buste

de Napoléon tel quel sous Charles X n’était probablement plus vendable et que,

en plus d’être de mauvais goût, c’était aussi une provocation vis-à-vis du

gouvernement de l’époque…

- 26 octobre 1828,

inauguration du buste en hommage à Jean Rouvet sur le Pont de Bethléem.

- Le 20 avril 1913 un arrêté

classe le buste de Jean Rouvet au titre des monuments historiques (objet

mobilier). - Dans les débuts

de la guerre 39/45, le buste est discrêtement enlevé et caché afin d'éviter

qu'il ne soit fondu avec l'ensemble des métaux prélevés. Jusqu'en 1945, le pont

de Bethléem reste vide de son flotteur.

- Le 14 juillet 1945, « Le

Flotteur », sculpture de Robert Pouyaud commandée par le maire de Clamecy de

l’époque, Monsieur André Sauvan, est officiellement érigé en lieu et place

du pseudo buste de Jean Rouvet.

Les raisons de ce remplacement seraient, paraît-il, dues a

une « légende » selon laquelle « David d’Angers aurait portraituré Bonaparte

et que Jean Rouvet n’était par Clamecyçois ».

Donc en 1828 il n’était pas possible de savoir s’il

était Clamecyçois ? Toujours

est-il que ce nouveau flotteur a connu quelques désagréments. A plusieurs

reprises, au moins 2 connues avec certitude, son "croc" initialement réalisé en

bois a disparu, probablement jeté à l'Yonne (s'il n'a été récupéré en chemin,

il a atteint la mer depuis longtemps...). A une date

encore incertaine, probablement au milieu des années 1960 (début 1966 ?), un

nouveau croc, en métal celui là, fut commandé par la municipalité, forgé et

installé par Jean Pautrat, "Le Jeannot", travaillant alors chez Jean

Moret, rue de la Gravière à Clamecy. Les doigts de la

main du flotteur forment un cercle creux dans lequel coulisse le croc,

aussi, afin d'éviter qu'il ne finisse une fois de plus dans l'Yonne (et reste

cette fois sous le pont de Bethléem), Jean Pautrat eut la bonne idée de

cheviller la base du croc dans le socle du flotteur. Idée judicieuse qui évite

aussi de casser la main en tirant sur le croc.

Quant-au buste de Jean Rouvet, il existe

toujours. Il est installé au pertuis depuis 1949, sur

la pointe de l’éperon de « l’écluse des jeux ».

|

La pointe de

l'éperon et le buste

de

Jean Rouvet...

|

... qui, à

bien y regarder,

laisse entrevoir quelques

ressemblances Napoléoniennes

|

| |

|

On peut donc légitimement se demander quels critères

ont prévalu au classement de cette sculpture au titre des monuments

historiques.

La forêt bourguignonne aujourd’hui

Un comparatif à l’aide

des cartes « Cassini » permet d’apprécier l’évolution de la couverture

forestière bourguignonne.

Le document de Daniel

Vallauri., Audrey Grel., Evelyne Granier, Jean-Luc Dupouey, 2012. Les forêts de

Cassini. Analyse quantitative et comparaison avec les forêts actuelles,

précise que cette couverture reste constante, bien que les essences feuillues

aient tendance à céder le pas aux résineux (le sapin de Noël n’en est pas

innocent…) :

« Très boisée sur la carte de

Cassini comme aujourd’hui (26% contre 31% respectivement), la région compte

une trame de noyaux forestiers anciens assez continue, comptant pour plus de

la moitie des forêts actuelles. Parmi les très grands noyaux forestiers

anciens, nous citerons les massifs de Châtillon (forêts domaniales de

Châtillon, de Lugny et de la Chaume), le Nivernais (forêts domaniales des

Bertranges, de Bellary et divers bois privés) et le massif de la forêt

domaniale d’Othe, entre Sens et Auxerre.

Le Morvan comporte une part

significative de forêts récentes, du fait de larges reboisements dans la

seconde moitie du XXe siècle. La zone autour de Louhans et celle entre

Montceau-les-Mines et Gueugnon ont été a l’inverse significativement déboisées

depuis la carte de Cassini. A l’Est, de même, la Bresse bourguignonne a été

particulièrement déboisée. »

Remarques

Le vol de bois flottant

(et de bois en général) était sévèrement réprimé : galères jusqu'au XVIIème

siècle, bagne jusqu'au XIXème.

Des « bons pour faix de bois » pouvaient être remis

aux ouvriers qui les échangeaient contre des bûches. Ces bûches, 5 à 7 suivant

qu’il s’agissait d’un enfant ou d’un adulte, devaient être visibles, et donc

portées à l’épaule. Une reconstitution à Vauclaix

A Vauclaix (58), le 12

avril 2015 a eut lieu une reconstitution de "jeter de bûches", vous pouvez en

voir ci-dessous 3 petites vidéos :

Reconstitution d'un train de bois pour

Paris

L'Association

"Flotescale"( http://www.flotescale.org/index.php) a reconstitué un train de bois grandeur nature et

l'a envoyé (du 7 juin au 5 juillet 2015) depuis Clamecy vers Paris par le

Canal du Nivernais, l'Yonne et la Seine.

La traversée de Paris entre le Port de Bercy et le

Port de Boulogne ne manquera pas de faire sensation.

Au départ, la longueur du train a nécessité de le

"couper" en 2 afin de lui permettre le passage des écluses. Ensuite,

Sécurité et réglementation obligent, les 2 demi-trains ont été équipés chacun

de 2 moteurs... ce qui fait dire au public des bords de l'eau "que les rames et les perches font un drôle de

bruit"...

Si les eaux du Canal du

Nivernais ont pu être calmes pour ces valeureux

"bucherons/marins/transporteurs" que sont ces nouveaux flotteurs, les passages

de l'Yonne et de la Seine et la proximité des péniches, risquent d'être

beaucoup plus impressionnant. Voir également l'album photo du passage de l'écluse de

Lucy =>  Sources documentaires

- Claude Coutépée,

Description générale et particulière du duché de Bourgogne ..., Volume 3

- Jacques-Félix Baudiau, Curé de Dun-les-Places, « Le

Morvand, ou essai géographique, topographique et historique sur cette contrée

»

- Ardouin Dumazet, Voyage en France, 1893

- Jean-BaptisteThomas, Traité général de la

statistique, culture et exploitation des bois - chapitre premier - statistique

et progrès de la consommation des bois en France depuis Philippe le bel

(1300),

- Frédéric Moreau, syndic du commerce du bois oeuvrer

de Paris, Histoire du flottage en trains, Jean Rouvet et les principaux

flotteurs anciens et modernes. (Daudin et Fontaine – 1845),

- Jean-Paul Bravard, Le flottage du bois et le

changement du paysage fluvial des montagnes françaises

- Anne Conchon, Péages et transports du bois aux

XVIIème et XVIIIème siècles (Forêt et transports traditionnels – CNRS Institut

d’histoire moderne et contemporaine)

- Daniel Vallauri., Audrey Grel., Evelyne Granier,

Jean-Luc Dupouey, 2012. Les forêts de Cassini. Analyse quantitative et

comparaison avec les forêts actuelles. Rapport WWF/INRA, Marseille, 64 pages +

CD.

- Roland Niaux, Archéologie contemporaine du flottage

des bois sur l’Yonne et ses affluents Voir tous les

textes de Roland Niaux ici :

https://sites.google.com/site/vniaux/home

- P. Benoit, K. Berthier, J. Rouillard A.-C. Angéli -

La crise du bois à Paris au XVIe siècle et la naissance du flottage dans le

bassin de l’Yonne

- Annie Delaitre-Rélu, Le Grand Flot : tirage,

tricage, empilage - Jean et Muguette Pautrat - AJENA - Mémento de conversion des unités de volume de

bois-énergie

- La « Société Scientifique de Clamecy

- Encyclopédie Méthodique - Arts et métiers mécaniques

- 1784 "Flottage en trains de Bois" ou la construction d'un train de bois

et le vocabulaire de l’Art du Flottage en trains de Bois

|